1923(大正12)年、関東大震災直後、多数の朝鮮人が虐殺される異様な状況のなか、千葉県福田村で9月6日、在郷軍人会にあおられた村民たちが、香川県からきた被差別部落民の薬行商人9人を殺戮した。映画『福田村事件』は、この惨劇の史実にゆたかな想像性を加えて作劇されている。監督は森達也、脚本は佐伯俊道・井上淳一・荒井晴彦。日本近代史の暗部を語ろうとしない権力の歴史意識。今日ふたたび「ふつうの」市民のなかに根をはりつつある恵まれない少数者への差別と排除への同調圧力。この風潮を報じるはずのマスメディアの鈍感さ・・・。この映画の作り手たちは、おそらくそうした現時点の日本の思潮対する激しい嫌悪とつよい警戒心に突き動かされて、ここに100年前をふりかえる、2023年の私たちに必見の作品を贈ることができた。そのテーマとメッセージだけをみても、これは本年度邦画のベストワンをうかがう収穫ということができる。

だが、この映画の美質はもちろんその社会的意義ばかりではない。すぐれた群像劇の条件ともいうべき登場人物の多様性とドラマ進行過程での変化が興味深く、いささかも137分の長尺を飽きさせない。私には短すぎるくらいだ。名うての脚本家たちが加害の村人、被害の行商メンバー双方にわたり個別の人間像をくっきりと際立たせている。

たとえば、かつて朝鮮での教職時代に朝鮮人29人の虐殺(1919年提岩里協会事件)に通訳として加担させられて深く傷つき、いつも悩みながら「見ているだけ」の人として福田村に帰ってきた沢田智一(井浦新)。そんな夫にいらだつ自由で奔放なモガスタイルの妻・静子(田中麗奈)。大正デモクラシーの空気を求める良心的な田向村長(豊原功補)。沢田や田向の甘さを嗤い、大日本帝国の天皇崇拝・植民地主義・「鮮人」差別に狂奔する在郷軍人会長の長谷川(水道橋博士、怪演!)。「英霊」の未亡人として村に帰る島村咲江(コムアイ)と、そのひそかな愛人である戦争嫌い・軍人嫌いの渡しの船頭・倉蔵(東出昌大)。そして東京の震災避難者を迎えもてなしながらも、徹頭徹尾、お上の要請や朝鮮人が「井戸に毒を投げ入れている」という風聞に無批判に同調する多くの村人男女・・・。

一方、薬行商のグループの描写も単純ではない。部落差別ゆえに土地を持てず、流浪の行商を続けるこの人びとは、もっと弱い人、ライ病患者たちを騙すのもやむなしとするしたたかさを備え、なかには「われらは朝鮮人より上」と言い募る者もいる。だが、リーダーの沼辺新助(永山瑛太)は、不屈で明るい性格であり、部落差別の体験ゆえにこそ朝鮮人差別も許されないとする思想の高みに達している。それにもうひとつ、この映画が、新聞の使命を心に深く刻み、朝鮮人飴売りの殺戮をまのあたりにもして、「野獣のごとき鮮人暴動 魔手帝都から地方へ」といった自社の「報道」に耐えられず、事なかれ主義の編集長と激しく対立する千葉日日新聞の女性記者・恩田楓(木竜麻生)を配していることの意義も見逃されてはならないだろう。

これらの人びとの、歯に衣を着せない鋭く端的な発言が、それぞれの立ち位置を浮き彫りにするとともに、物語の重層性とサスペンスを保証している。終始、目を離せない。ドキュメンタリーの巨匠・森達也の演出も、なんども練り直されたというベテランたちのシナリオも、俳優たちの演技も間然するところがない。まことに秀作というほかはない。

この映画には、とはいえ、いくらか曖昧で推論を求められるところはあるように思う。

植民地朝鮮の過酷きわまる抑圧と支配、それに対する果敢な三・一独立運動、そこにみる朝鮮人たちの怒りの噴出への怯え、それらが大震災時に朝鮮人が「暴動」に奔るかもしれないという各レベル権力の過剰の警戒心を生み、それらが震災後の不安に増幅された荒唐無稽な「暴動」の風評を生み、ついには付和雷同の警察や庶民による自衛のための6000人もの殺戮になった・・・。この一般的な背景はよく描かれており、十分に理解できる。だが、私を考えこませるのは、香川から流れてきた被差別部落民の薬行商人たちが、朝鮮人でないのに、なぜ虐殺されたのかである。「日本人」である部落民、いわゆる「穢多」(エタ)は、あの環境下の権力も殺していいとは認めていないはずだったからである。

薬売りたちは朝鮮人と間違われたというのがふつうの解釈であろう。興奮して取り囲んだ在郷軍人たちや村人の間には、彼らを朝鮮人とみなしたいという偏見の空気が漲っていた。だが、彼らから「湯の花」を買ったことのある沢田夫妻や倉蔵の口添えも、日本人としての常識や発語テストの文句ない「合格」も、行商鑑札の真偽調べを待てという村長の説得もあって、一時は「あの人たちが日本人だったらどうするんだよ・・・日本人殺すことになんだぞ」という倉蔵の総括的な判断がひとときはその場の雰囲気を鎮めたかにみえる。

だが、そのとき、新助の発した「鮮人なら殺してええんか」という叫びが事態を急変させる。それは新助にしてはじめて発しえた、この非道を根底的に撃つことのできる思想の表明だった。しかしそのとき、子どもを負った農婦のトミが進み出て、鳶口で新助の頭蓋を一撃して倒す。トミの夫は東京の本所の飯場に出稼ぎに赴いていたが消息不明で、トミは東京からの避難民から朝鮮人の暴虐の数々(の噂)を聞いて、夫は朝鮮人に殺されたと信じていたのだ。このトミの一撃が引き金になって、おそるべき惰力が働き、結局、おそらく10人ほどの村人が9人の行商人を惨殺してしまうのである。

トミにしても行商人たちを朝鮮人と信じていたわけではないだろう。トミも、おそらく他の殺戮者たちも、長谷川がいつも、逡巡する他人をそれぞれの負の経歴を引き合いに出してなじるように、なんらかの意味で朝鮮人を庇う者たち、朝鮮人を同等の人間とみなす人たちを「非国民」として許せなかったのだ。このおそるべき排外主義を媒介にして、「非国民」は、現実には「日本人」であっても朝鮮人にひとしい者、すなわち殺してよいものとみなされてしまう。朝鮮人とみなしたい人びとの抹殺がこうして正当化される。この映画は、思えば、この事件が「間違い殺人だった」という解釈を疑問視させるゆえに、いっそう「ふつうの」庶民の間の不気味な同調と付和雷同がもたらす人権蹂躙のとめどなさの危険性を突き出しているように思われる。

この映画は内容豊富であり、このほかにも紹介は割愛したけれど考えてみたいエピソードがいくつもある。例えば、この映画の震災前の映像には、村に「押し売り、浮浪人、不正行商人に注意せよ」とうい貼紙があり、殺戮の直前には長谷川が「こいつらは行商の香具師だ、(日本人テストの模範解答を)口上で覚えているだけだ。」とわめいていることの意味、つまり定着農民が漂流民に抱く本来的な差別意識の問題も意識されている。また、惨劇を体験した人びと――村を逃れて死出の漂流に赴く(かにみえる)沢田夫妻、倉蔵と咲江の恋人たち、「この事件の総てを書きます」と宣言する恩田記者、難を逃れて香川に帰りガールフレンドのミヨの顔をみつめて言葉が出ない行商隊の少年など――が、その深い傷跡からどのような生の営みを紡いでゆくのかについて、憶測と希望を語りたい気にもなる。いずれにせよ、日本映画界がついにこのような本当に大きい作品をもつことができたことを、私たちは幸せとせねばならない。

投稿者「union5」のアーカイブ

誕生日によせて(2023年9月21日)

9月21日、85歳の誕生日を迎えた。

「後期高齢者」の仲間入りした2013年、同年齢の妻・滋子が「硬膜下出血」で手術・入院するという「5月の10日間」の危機があったとはいえ、総じてその頃は万事エネルギッシュで、その後10年の間に、『労働組合運動とはなにか』(岩波書店)、『私の労働研究』(堀之内出版)、『過労死・過労自殺の現代史』(岩波現代文庫)、『スクリーンに息づく愛しき人びと』(耕文社)の4冊の著書を刊行し、行楽・国内旅行はもとより、海外旅行もコロナ禍寸前の19年までにふたりで15回も出かけている。そして今回の誕生日の頃、まぁ遺言めいた著書、『イギリス炭鉱ストライキの群像――新自由主義と闘う労働運動のレジェンド』(旬報社)が大手書店の店頭に並んだ。とても恵まれた後期高齢者だった。

私はちょうど10年ほど前に、ホームページを再編し、FBを開設している。主としてその場を通じて、これまで精神的に、あるいはいくつかの生活技術の面で、私たちを支えてくれた息子たちや友人たちに感謝したい気持でいっぱいである。

とはいえ、さまざまの制約が重なって、私たちはこれからは本当の老後である。例えば客観的には、10年前よりも日本の状況はより暗転し、生涯の関心であった社会運動によびかける手がかりを見いだせない。AIやスマホを通じて社会に関わる技能がない。いきおい社会からの仕事の要請はほとんどなくなってゆくだろう。主体的には、二人三脚だった私も妻も、体力や記憶力や認知能力が衰え、感性のアンテナが錆びはじめている。関心の巾が狭隘になった。これからは、「まだできること」をまさぐりながら、相互ケア中心の地味な生活になってゆく。それはしかし、大本では淋しい日々だ。私はいま、早朝に起きて新聞を読んでも、社会的には、さしあたってしなければならいないことがないときがあるという、かつて感じたことのない繁忙不足の感覚に戸惑っている。

それでも、断捨離と整理、家事手伝いには注力したい。それに、パートの「勉強」としては、不安定雇用のロスジェネ世代、Z世代の貧困と鬱屈、80-50問題、70-40問題については調べたい思いがある。また、これまでの「業績」の紹介・解説を試みるというエッセイもHPで連載してはいるけれど、いくらかは「自己満足的」かもしれず、その意義に自信はない。

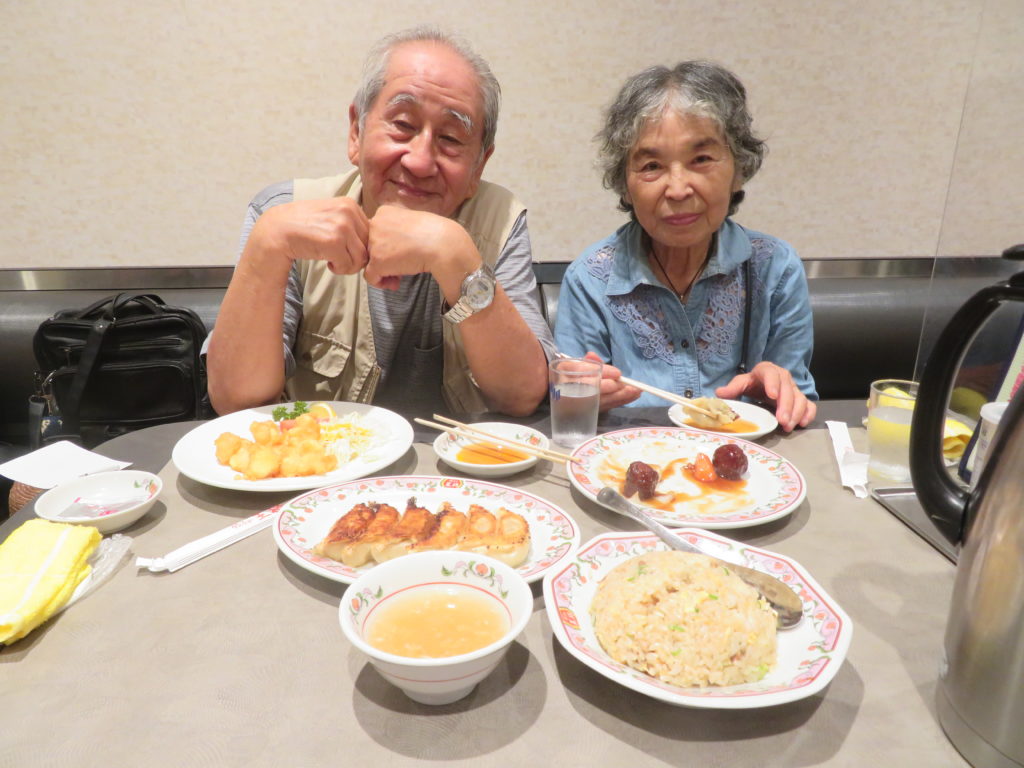

スナップは、2013年、病気回復後の妻と当時のツーショット、

2023年現在の私(北海道と名古屋)の2枚と最近の奈良でのツーショット。いつもツーショットなのはいつも2人だからである。

その6 ノンエリートの自立

(2023年9月12日)

1960年代末から70年代末という研究史初期の著作のなかで、私は主なテーマであった労働組合について、その形態や機能を把握するいくつかの区分論を提起している。その内容は追々紹介したいが、今回はとりあえず、労働組合の思想の核とみなされる考え方をつかむ私のキーワードを紹介したい。それは1981年の著書(有斐閣)のタイトルにもなった<ノンエリートの自立>である。

産業社会に不可避の分業体制のなかで、労働者の多くが携わるのは、裁量権は乏しいのに肉体的または神経的な労役を求められ、賃金・労働条件は相対的に劣悪な仕事である。裁量の巾の大きい精神労働を遂行し、そのうえ相対的に高賃金のマネージャーや上級ホワイトカラーの業務とは異なる。後者の「エリート」に対し前者は「ノンエリート」と分けることができる。むろんふたつの区分のなかにも、複数の階層、「可視的ななかま」の範囲(私のいう「労働社会」)を異にするいくつかのグループがあることは確かであろう。しかし労働組合論の場合、私は大きな区分軸としては「階級」を用いない。今日、エリートの一部は定義上の「労働者階級」にふくまれもし、それは新自由主義国ではもとより、「搾取」のないはずの「社会主義国」にも現存して、ノンリート大衆を支配し操作している。労働組合は、体制のいかんに関わらず、エリート層の支配・操作と闘おうとするノンエリート層にとって不可欠なのである。

どのような意味で不可欠なのか。ノンエリートの立場にあることが耐えがたいとき、人は当然、その立場からの上向脱出を図るだろう。だが、現実を直視すれば、その脱出の過程は、教育課程、「就活」、社内での昇進をめぐる、長期にわたり時には世代を超えて続くしのぎを削る競争の過程である。なによりも心身の消耗、周辺の評価を忖度しての自由の抑制、歓びの享受の不本意なくりのべなどは避けられない。それになによりも、「その3」で書いたように分業の分布が基本的に上部に薄く下部に厚い構造であるかぎり、経済の局面によっていくらか異なるとはいえ、歴史的事実として競争の成功者は総じて少ない。地位を求めて得られず、ということのほうがふつうなのだ。

そんなことを体験するなかから世界の労働者が選んだ叡智が労働組合運動であった。それは「脱出」を夢見るのではなく、ノンエリートの立場のままで、地味なエッセンシャルワークを担う者のプライドを心に刻み、人間としてのディーセント・ワークを求める闘いである――生活できる賃金、仕事に関する決定参加権、そして労働現場での自由と発言権を! すなわち、エリートの立場と文化への追随を拒む。それが<ノンエリートの自立>の意味するところである。それに現代社会学の知見を加えるならば、エリートの仕事には多分に社会的には「クソどうでもいい」プルシット・ジョブが含まれるのに対し、ノンエリートの仕事は総じて誇るにたるエッセンシャルワークなのである。

とはいえ、実は事柄はそれほど単純ではない。エリートの立場に経上がることは、ノンエリートたちにとってすぐには否定できない原初的な願いである。それに「権威主義」を脱した近代社会では、権力の側も、人材登用による体制の安定と効率化の必要性から、この「経上がる」機会の開放、一定の機会の平等化を進めるのがふつうである。個人主義が現代社会の通念とってゆくなか、グローバルな規模で、人びとの世智として、<ノンエリートの自立>が容易には多数者の選択にならない理由がここにある。労働者の生活を守る方途の選択も、なかまと協同の労働組合運動よりは、選別の個人間競争への雄々しい投企になりがちなのである。

とりわけ私たちの国は、<ノンエリートの自立>の思想にとって厳しい風土だったように思われる。その理由は歴史的かつ重層的である。ラフながら説明を試みよう。

①明治維新以来、近代日本のタテマエは、階級形成が、門地門閥、生まれつきの「生得的」ではなく、努力と精進しだいの「結果的」であった

②人びとはあるいは「立身出世主義」、あるいは「(二宮)金二郎主義」でがんばる道徳を内面化してきた

③他方、権力は庶民がその立場のままで闘う労働組合運動を決して容認しなかった

この三者はみごとな相互補強関係を保って、<ノンエリートの自立>の思想、それを体現する産業民主主義の不毛を近代日本の伝統とさせたのである。

戦後の労働運動は、階層上昇機会の平等化というタテマエをホンネ、つまり実態とさせることを追求し、高度経済成長期には、消費生活のスタイルにおける「一億総中流」をかなり実現させている。けれども労働運動は、戦後民主主議をすぐれて、権力の側も正面から否定するわけではない「機会の平等」と理解したかにみえる。「一億総中流」の成果ゆえにこそというべきか、「機会の平等」の民主主議の陰に潜む日本伝統の<ノンエリートの自立>という思想の希薄さは、十分に意識化されないままであった。労働組合は、機会の平等の不徹底さを批判する告発はしても、「ノンエリートのままで生活と権利を!」という発想が労働運動の思想的基盤になってはいなかったのである。

この診断は辛辣にすぎるだろうか。だが、私が2020年代という時点で、このような回顧を試みるにはそれなりの理由がある。およそ90年代半ば以降、日本経済「ジャパン アズ ナンバーワン」の時代、「一億総中流」の時代は昔日のものとなった。経済格差は拡大し、増加を続ける非正規労働者を中心に貧困層が累積した。就職氷河期に働き始め、いま社会の中核に位置するロスジェネ世代(40~50代)の多くは、正社員であっても賃金停滞や雇用不安に怯えるノンエリートになり、あるいはかなりの層がいつまでもパート、派遣、アルバイトのまま生活苦に呻吟する。その子どもたちのZ世代(20~30代)のうち、「俺ってすごいな」と自賛するエリート層も輩出しているとはいえ、やはり不安定雇用で都市雑業のなかを流動している若者も数多い。

Z世代のなかには企業外の労働組合運動によって、労働条件の改善に立ち上がる事例が現れている。それはひとすじの希望だ、だが、端的にいえば、今のままではまともに生活できないノンエリート労働者のこのように広汎な存在は、戦後史上初めての事象であろう。いうまでもなく、<ノンエリートの自立>の思想は、当然の権利としての労働組合運動、ストライキや占拠や会社前抗議などの直接行動の基礎である。個人の受難-個人責任-個人的解決、そう直結させる新自由主義のひずみが極まる現時点なればこそ、この国では長らく少数者のものと私も半ばあきらめていた、80年代以来の<ノンエリートの自立>をいまいちど鼓吹したいのである。ノンエリートがエリートになる機会が増えるのは民主化ではあるけれど、ノンエリートがエリートに支配・操作されることがない社会はもっと根底的に民主主義的なのだ。

『あしたの少女』の勇気とまっとうさ (2023年8月27日)

最近の『怪物』(是枝裕和)や『波紋』(萩原直子)の魅力をさておけば、加齢による感性の鈍化のゆえなのか、最近の「名作」とされる映画には、主題がわかりにくくていらいらすることもままある。しかし8月25日夜、名古屋で観賞した韓国映画『あしたの少女』(チョン・ジュリ監督・脚本)は、まっすぐに感情移入できる感銘ぶかい作品だった。

モダン・ダンスに打ち込んでいた高校生のソヒ(キム・シウン)は、教師のつよい勧めで大手通信会社の下請け企業のコールセンターで「実習生」として働くことになった。そこは地獄のような職場だった。顧客との契約、上手な苦情処理、過大な違約金をちらつかせての解約防止に厳しい数値ノルマがある。個人別の達成グラフが掲示され、その順位によって(実は二重契約によって実習生には支払いが棚上げされるのだが)「成果給」が異なる。顧客の無理難題にキレたりすれば、みんなの連帯責任であるこの事務所の実績評価を落とす気かと上司に面罵されるのである。

そんななか、怒鳴られるソヒを庇ってくれた男性班長が業務の実態や実習生の処遇の過酷さを遺書に残して自殺する。会社は彼の死の原因を「賭博と女」と公表、遺族を買収して黙らせ、従業員には箝口令を敷いて、班長の死は業務に無関係であるとの文書に署名すれば一時金を出すという措置とる。。葬儀に参加し文書を無視したのはソヒただ1人だった。そのソヒも、いったんは周囲の圧力に靡き、しばらくは開き直って非情な従業員となる。だが、もともと良心的なソヒはその後、賃金のごまかしに抗議し、顧客の正当な解約依頼を承諾し、顧客の執拗なセクハラ電話に憤って怒鳴りつけ、それらを厳しく咎める新任の班長を殴りつけて、結局、休職扱いとされてしまうのだ。教師の叱正もあって辞めることはできない。孤立と絶望のうちにソヒはついに死をえらぶにいたる・・・。ここまでは、2017年に実際に起こったというソヒ自殺事件の、労働ジャーナリストの取材にもとづくリアルな再現である。

後半、鬱屈を抱えて無愛想な、しかしソヒの死が「ただの自殺」をされることにわりきれぬ欺瞞を感じとる鋭敏な女性刑事ユジン(ベ・ドウナ)が登場し、なぜか「深入り」を禁じる警察の上司に抗いながら事件の背景を追及してゆく。徐々に明らかにされることは、あまりに過酷な労働現場の実態。親企業の圧力にによる下請けコールセンターの「実習生」搾取。ひたすら卒業後の就職先確保のために労働実態に眼を閉じて若者たちを「実習」に送り込む実業高校。地域の高校の就職率によって補助金が左右されるゆえにその慣行を黙認する教育行政である。問題は構造そのものにある。そして構造を運営する責任者たちは、班長やソヒの自死は個人的な性格の特殊性や異常性によるものとすることで口をそろえる。われわれに責任はない、むしろ被害者なのだ、なぜなら・・・と言い募るコールセンターの上司や経営者、副校長などの欺瞞と言い分けの数々。たとえば「過度の残業はノルマを果たして稼ぎたい実習生が自発的にやっていること」。どこかで聞いたこと!と私は苦笑する。それをにらみつけるユジンの鋭い瞳がそれだけで共感を呼びおこす。

ソヒ事件は実は、韓国で「次のソヒ防止法」ともよばれる、非正規労働者保護法の成立に大きな役割を果たしたという。映画ではしかし、一刑事が構造の改善にまでは進めないことを示唆している。見つけ出したソヒのスマホにわずかに残されていた、激しいダンス・レッスンにひとり取組む画像を見て、ユジンがはじめて静かに涙を流す美しいシーンで終わるのである。

登場人物たちが激しく非難し合う、ときに殴打にいたるところに韓国的な特殊性を見いだせるかもしれない。だが、コールセンターの労働や「(技能)実習生」の人権蹂躙、それらの構造的背景については、私たちの国も基本的に同じである。今日の日本ではしかし、このような「労働映画」はほとんど期待できない。そこをたじろがず凝視する韓国の映画作家の勇気とまっとうさにあらためて敬意を表したいと思う。ちなみに監督チョン・ジュリ、主演ベ・ドウナのコンビは、同性愛という「罪」のために漁村に左遷された教師が、DVといじめに苦しむ少女にどこまでも寄りそうという、より重層的で複雑な作品『私の少女』(2014年)を踏襲している。これも私がつよく再見を願っている名作のひとつである。

最終校正を終えて

After Last Work(ALW)以降の生活

(20323年8月18日)

8月14日、旬報社に、新著にしておそらく最後の著書『イギリス炭鉱ストライキの群像――新自由主義と闘う労働運動のレジェンド』の最終校正を送った。

小著ながら三回の校正は1ヵ月以上かかった。幸か不幸か、その間、異常な猛暑でもあって、エアコンの書斎に閉じこもった。もう以前のように週5日~6日・フルタイムの作業はできなかったが、外出がほとんどなかったせいもあって、新書とか小説の読みや、保存するDVDの数多い名画観賞は楽しむことはできた。それでも、くりかえし読めば、ボンミスの伏兵はかならず潜み、またもっと意に沿う表現はないか探して、いつもくよくよする心労の日々だった。ちなみにゲラは老妻もチェックする。虚心に逐語的に読む滋子は、私よりも重大なミスを発見してくれるのが常だった。

しかしもうあきらめた。およそ1年半にわたるイギリス炭鉱ストの仕事は終わった。この年齢で新著を刊行できること、そして歯の力が著しく弱まったくらいで、基本的に健康を損なわずに「離職」できたことをしあわせとせねばならない。刊行する以上、読者に気づかれるだろう著作の不十分さについて弁解すべきではないだろう。9月23日刊行予定の新著の意義をひたすら言い募って、おおかたの購読を乞う次第である。

それにしても、ここ1年半ほど、昔のような研究生活に戻った私は、すべきことを基本的に先送りしてきた。なんだか構造的に疲れがたまっていて、もろもろのささいな整理以外の家事をほとんど分担しなかった。サルスベリは咲き誇っているが、庭の雑草は伸び放題である。校正終了の翌日、私は「最後の専門仕事以後」(After last work ALW)の、在宅日スケジュールをつくった、そんなものをつくるのが仕事人間の癖とみずから苦笑するけれど、そこでは、午前中は、新聞精読、諸記録、メール交信、読書、HPエッセイ執筆・・・などとして、午後は、近頃、早起きの替わりに絶対必要になっているシェスタのあとは、整理・断捨離(とくに書物)、清掃、できる限りの家財の修理、庭作業、ショッピング同行、夕食調理の援助などをすることにした。ストレッチ体操も欠かさず、猛暑に負けない体力をもちたいと思う。前からの習慣だが、滋子ともどもまだ1万歩くらいは歩けるので、3日~4日に一度は外出したい。

ところがこの間、悩ましいのは全般的な物価高騰である。基本的に収入は年金のみなのに、社会保険料や電気代など公共料金が上がり、病院の窓口負担、交通費、外食費、映画館・博物館の入場料、スーパーの食材などがすべて値上がりしている。だから、必然的にこれまで以上の節約志向にとらわれ、どちらかといえばグルメ気味だったのに、この頃は高額消費の抑制を余儀なくされている。

ちなみに最近痛感するのは、消費の階層分化の進行だ。一方ではツアー、レストラン、時計などの身の回り品などで誰が買うのかと思うほど高額の商品が売れているというのに、この時期エアコン使用を控えざるをえない人はそう多くないにせよ、庶民の消費はスーパーでのショッピングにしてもとてもつましいという印象である。思えば、4万円の高級レストランでの外食の経済効果は家族で4000円のファミレス団欒の10倍に匹敵するのだから、資本主義の「経済」が奢侈品の売れ行きや富裕な中国人の「爆買い」に期待するのも当然かもしれない。まぁ「中流」だった私たちの生活は「庶民化」している。とはいえ、節約できないものもある。最近、医師の診断と三重県補聴器センターのくわしい診断を経て、私たちは残念ながら中度の難聴で補聴器が必要ということになった。こればかりは、単なる集音器ではなく、それぞれの両耳の<なにが聞こえるか>の精査に応じてまさに調合される、デジタル補聴器でなければならない。2人で84万円という。朝日町から若干の補助はあるはずだが、各2万ほどにすぎない。その他、寿命の来ている電化製品の買換えや、体力的にもうできない庭仕事などのサービス供与に対する出費も予想されるので、ALWの生活には乏しい貯蓄の削減が不可避になって憂鬱である。

けれども、かつて『私の労働研究』(堀之内出版、2015年)のいくつかのエッセイ欄に書いたことだが、貧富の差は健康格差(典型的な歯の状態)として現れること、2015年の終戦の日、失業中の息子の傍らで、70代の年金生活者がエアコンをつけないで熱中症で死んだこと。そんな事例は、2023年盛夏の今も頻発しているのではないか。ALWの日々にも、少なくともこの格差と貧困、ひいては50・80問題には無関心でいられない。

スナップは、毎日見ている庭のサルスベリの他は、この間の稀な外出であった7月30日の「関西生コン労組つぶしの弾圧を許さない東海の会」総会・討論集会の模様。それぞれに魅力的だった講師、湯川裕司委員長、久掘文弁護士と一緒に/「まとめ」の発言をする私/京都からご参加の笠井弘子さんとの会食。

その5 民主主義工場の門前で立ちすくむ (2023年8月10日)

1979年~96年にいたる研究史の中期に提起した私の命題として、ここにもうひとつ、これまでに述べた日本の労働者の主体的なマンタリテ(心情)をめぐる諸概念とは異なる、直截な労働状況の把握に関する私のキーワードを紹介したい。「民主主義は工場の門前で立ちすくむ」である。

この言葉はときに私の造語とみなされもする。しかし実は、70年代のイギリス労働党大会におけるジャック・ジョーンズ(運輸一般労働組合の左派リーダー)のスピーチから私が読み取った言葉、Democrasy stops at the factory gate の翻訳である。労働組合の強靱なイギリスでさえ職場はなお労働者の発言権、決定参加権は乏しいと意識されていたのだ。では、日本ではどうか?

1973年の『労働のなかの復権』(三一新書)、81年の『日本の労働者像』(筑摩書房)における企業社会の探求、もっと直接的には東芝府中人権裁判闘争の記録の精読を通じて私は、日本企業の労務管理の徹底した「異端」へのいじめと排除、ふつうの従業員の行動と発言のおそるべき抑制のようすを思い知った。企業社会はなんという自由と民主主義が不毛の界隈だったことだろう。従業員として労働者たちは、企業のあらゆる要請を呑み込み、<強制された自発性>に駆動されて、黙々と働く存在であった。職場の労働そのものと人間関係に関わる労働組合機能は不在だった。「民主主義は工場の門前で立ちすくむ」は、その状況への端的な告発である。それは私と同様の危機感を抱く少なからぬ人びとの共感を呼んだと思う。この告発の言葉はそして、いみじくも東芝府中人権裁判闘争についての講演録を巻頭におく1983年の論文集(田端書店)のタイトルになったのである。

それからおよそ40年後の現在、この告発はなお生きているだろうか?

今では「工場」というタームはホワイトカラーの事務所、販売店、学校や病院、戸外の作業現場などをふくむ「職場」一般にまでに広げられるべきだが、無愛想に言ってのければ、それらの「職場」における労働者の発言権、決定参加権、つまり民主主義は、以前よりもいっそう不毛になったと思う。ハラスメントとよばれるいじめは訴えの件数だけでも最多項目のまま増加の一途であり、それに対抗すべき職場の労働組合は無力なままである。その意思決定の会議は、あたかもひとつの異論も出ない中国の「全人代」のようだ。例えばかつて教師たちの「職員会議」は談論風発の場であったが、いまは単なる管理者からの意思伝達機関である。2006年まで奉職した大学の教授会でも、90年代頃から私はよく、この議題は、ここ(教授会)で諾否を決定できるものなのか、大学執行部の提案に参考意見を述べるだけのものなのかと問い詰めたものである。要するに提案の決定権というものがふつうの教員から実質的に剥奪されていったのである。

もう少し敷衍して考えてみよう。最近、私が痛感することは、ふつうの人びとが日常的に帰属する界隈――職場、地域社会、子どもたちの教室、NET上の交友関係、PTA、公園のママ友・・・などに瀰漫する強力な同調圧力である。時代の諸変化の合力によって、良かれ悪しかれ、家庭・家族関係のみは例外的に同調圧力が弱まっているかにみえるけれども。

そんな界隈では、さまざまな理由からおよそ批判精神を失ったロスジェネ(40代~50代前半)の小ボスたちの、とにかく波風を立てまいとする慣行遵守の卑俗な現実主義がまかりとおっている。いくらかは人権や民主主義の感性をもつ人びとが声をあげても、彼ら、彼女らは、まず異端のKYとみなされて、孤立し、ときには排除されてしまう。それゆえ、少数の感性豊かな潜在的な体制批判者も、「そっち系」のKYとみなされる「空気」を怖れ、黙り込むのである。

職場という界隈は、多くの人びとにとって生活の上で帰属が不可欠であり、容易には離れがたい。だが、その職場とそこに癒着する労働組合こそは、この同調圧力がとくに際立つ場である。そこでの小ボスは、課長や係長といった下級管理者、そして昇進を目前にした精鋭従業員である。その界隈において労働者個人が、過重ノルマ、長時間労働、パワハラ・・・のもたらすメンタル危機や過労死・過労自殺などを、個人責任ではなく経営施策の問題にほかならないと発言するには、並外れた勇気を必要とする。それゆえ、潜在的には必ず存在するだろうこの勇気ある発言者を掬う、企業外からのユニオン、行政、法律の働きかけが絶対になければならない。依然として「民主主義は工場の門前で立ちすくむ」状況だからである。

ちなみに職場を中心とする界隈の「異端者」は、穏健な他のメンバーからは、しばしば、界隈の任務遂行に消極的で、つきあいの悪い人、まぁ「いやな奴」とみなされていることも多い。しかし、以上の総ての叙述から、人権とはすぐれて「いやな奴」のためのものだという命題が導かれよう。「いやな奴」の人権は多少とも制限されても仕方ないと考えるとき、私たちは多様性の否定を旨とするファシストへの道を歩みはじめるということができる。

最低賃金と貧困(2023年7月24日)

パーソナル総合研究所の調査によれば、「働くことを通じてしあわせを感じる人の割合」は、日本では49.1%で、主要先進国の70%台後半とくらべて極端に低く、世界18カ国中の実に最低という(朝日新聞23.6.26)。

私はくりかえし日本の労働状況を辛辣に批判してきたが、空しく感じもして、実はもう倦んでいる。だが、ときに、これだけは忘れまいと記しておきたいことが心によぎる。もちろん多少とも「他人」の労働と生活の貧困に無関心でない人にはご承知のことだが、みんなに広く知られていることだろうか、それは最低賃金と貧困の関連である。

フルタイム労働者の賃金の中央値に対する最賃額の割合(%)は、OECDの2021年の調査では、フランス61.0、イギリス56.9、ドイツ51.1であるが、日本では44.9にすぎない。その高低は、貧困率(世帯人数で調整した収入が中央値の半分以下の人の比率)とほぼ逆相関にある。また最近、慶応大学の山田篤裕教授にあらためて教えられたことだが、いちおうは貧困線未満の労働者のうち最賃額の1.1倍より低い賃金で働く労働者の割合は、04年の4割強から19年には約6割に高まっているという。山田は続けて、少なくとも最賃額を1015円にはすべきだと論じる。そうでなければ、短時間労働者が健康保険や厚生年金保険に入るには「週20時間以上働き、収入が月8万8000円以上」という条件があるため、月8.万円を時給に換算した時給1015円がなければ、いちおうふつうの生活のできる社会保険制度から弾かれてしまうからである(朝日新聞23.7.20)。

岸田内閣が仰々しくいう「最低賃金1000円を」なんて今さらである。朝日新聞など有力メディアは、貧困の実情などはよく報じるけれど、労働問題の最賃と社会問題の貧困との不可分の関連をよくわかっているのか心許ない。まして、そこに関わる人びとの労働運動、社会運動の実践には徹底して無関心である。猛暑のいま、携帯扇風機とスマホを手にして通り過ぎる「市民」に、最賃1500円を!と訴えるユニオンの営みこそ、まさに貧困との闘いなのだとわかっているだろうか。

付録のスナップは、我が家のさるすべり、近影、妻と愛用の伏見・鯱市のカレーうどん、節約した「王将」での夕食。

アメリカ映画「恋愛もの」の双璧――

「思いやりの再会」というエンディング (2023年7月8日)

良質の恋愛映画には心惹かれるラストシーンがある。家族や生活のしがらみ、世俗の通念などなんらかの事情で訣れを余儀なくされ、ふたたび結ばれる条件を失った恋人たちが、時を経て巡り会うくだりだ。恋を喪って、かわりにひとつの成熟を遂げた二人は、ほほえみあい、お互いのしあわせを願って、さりげなく別れてゆく。たとえ恋の成就はなくとも青春というもののかけがえのなさが集約されるその場面が、映画ファンを魅了し、甘酸っぱく切ない余韻を残すのである。

先日、TV録画でジャック・ドウミ監督・脚本のフランス映画『シェルブールの雨傘』(1964年)を観た。これはミュージカル仕立てでもあり、「しがらみ」や「通念」の重さの描写もほどほどの軽い作品であるが、エンディングはこの「思いやりの再会」タイプの典型であった。そこで、ああ、ここでもガソリンスタンドの場面だと思い出したのは、1930年代の広津和郎原作による75年1月放映のNHK銀河テレビ小説、『風雨強かるべし』だった。もう半世紀もまえの観賞なので細部の記憶は定かではないが、反体制の非合法地下活動に入ってゆくヒロイン・ハル子(栗原小巻)と、名家の息子の帝大生(篠田三郎)との恋が引き裂かれる物語である。そのラストシーン、風雨のなかガソリンスタンドで雨合羽を着て働くハル子の前に、元カレの乗用車が止まるのである。当時コマキストだった私にとって、その折の栗原小巻の明眸に滲む豊かな情感は忘れがたいものだった。

恋愛ものは長期間の物語にかぎる。若者たちの切実な恋の歩みはたいてい、その過程で否応なしに降りかかる、大きくは社会的・世間的な、身近かには経済的または家族的な、二人を引き裂く圧力との闘いの軌跡だからだ。恋の名作とは、そこをたじろがず凝視する作品にほかならない。そんな基準から選んで、今回は、私がアメリカ恋愛ものの双璧とみなす二作品を紹介したいと思う。シドニー・ポラック監督、アーサー・ローレンツ原作・脚本の『追憶』(1973年)と、エリア・カザン監督、ウィリアム・インジ原作・脚本の『草原の輝き』(1961年)である。

もっとも『追憶』については、拙著『私の労働研究』(堀之内出版、2015年)の第六章「スクリーンに輝く女性たち」のなかですでにかなりくわしく紹介しているので、今回はかんたんにふれるだけにしよう。1930年代末の学生時代から一貫して左翼活動に携わってきた真摯なケイティ(バーブラ・ストライサンド)は、政治とはつねに距離を保つスポーツ万能で文才あるハベル(ロバート・レッドフォード)にどうしようもなく惹かれ、戦後、曲折を経てついにシナリオ作家になったハベルの愛を獲得して、ハリウッドでひとときしあわせな生活に入る。だが、「赤狩り」を座視できない彼女の抗議行動がハベルの仕事を危うするまでになったとき、ケイティは誕生した赤ん坊とともにハベルの元を去った。彼女は黙して愛に縋るのではなく結局、どこまでも毅然としてその思想性に生きる孤独な自立を選んだのだ。

この小文のテーマでもある「思いやりの再会」のエンディングだけはくりかえしたい。何年かのち、水爆実権反対キャンペーンの街頭で、ケイティは妻を伴ってニューヨークのホテルに現れた今は放送作家のハベルに再会する。まことに自然なハグのあと、ハベルは奥様と我が家へきてという誘いをそれはできないと告げ、ケイティは「そうね(その方がいい)」とうなずく。最後に「まだ(政治活動を)続けてるんだね」と尋ねられたとき、ケイティは。「そう、私は負け上手なのよ」(I am a good loser)と返す。アメリかの政治的現実と失った恋が重ね合わされるこの台詞はなんてすてきなことだろう。そしてハベルが去るとすぐに、彼女は「水爆実験反対」と声をあげて、行き交うひとにビラを手渡すのである。政治活動家の不器用でひたむきな愛の仕草をみごとに演じたバーブラ・ストライザンドは、むろんすぐれた歌手でもある。その歌うThe way we wereの美しい旋律が高まってゆく。

エリア・カザンの秀作『草原の輝き』は、『追憶』ほど知られていないだけにいっそう語りたい気持に駆られる。

映画は前半、1920年代のカンサス州は地方都市の高校に通う恋人たち、ディーン(ナタリー・ウッド)とバッド(ウォーレン・ベイティ)のはげしいキスと抱擁をぎりぎりと描く。ふたりは性の営みへの禁忌に縛られているだけに、愛の仕草は身もだえするようだ。その禁忌は主として二人の親たちから課せられている。富裕な石油業者のバッドの父エースは、息子にエール大学に入り都会の大手石油会社に就職する期待に執着し、ディーンが好きならやがて結婚させてやるが、今は彼女に深入りして責任をとらされるような羽目になるな、女がほしいならその手の商売女を抱けばいいと言う。名優パット・ヒングルの演じるエースの説得の迫力はすさまじいほどだ。一方、庶民的なディーンの家族は、エールの会社の株をもち、その時代の株価上昇に有頂天である。伝統的で世俗的の価値観に徹した母親は、溺愛する娘の将来のバッドとの良縁を望むだけに、「一線を越えれば飽きられて捨てられるだけ」と、二人の交際に干渉し監視を怠らないのである。

物語は、ふたりの一時的な別れ、バッドのコケティシュな同級生との浮気、ディーンの焦慮と鬱屈・・・と展開する。ディーンは、「どうしたの? バッドに汚されたの?」と問い詰める母に、「いいえ、なにもされていない、触れてもくれないわ」と叫ぶ。そしてそのみじめさの自覚からついに禁忌の不自然さに気づき、卒業パーティに押しかけてバッドを今すぐ抱いてと誘う。だが、おそらくエースの期待を忖度して、バッドは拒んだ。その直後、ディーンは迫ってくる別の同級生の求めをはねつけ、滝に身を投じてしまうのである。助けられたが心の平衡は失った。駆けつけたバッドは、ディーンと結婚して地元の農業大学に進んで、牧場で働くとエースに決心を告げるけれど、手遅れだった。ディーンは、万事控えめだった父親が株を売って得たた資金で精神病院に入ることになった。

バッドはエール大学では目的を失った自堕落な生活だったが、行きつけのピザ店で働く明るいアンジェリーナ(ゾーラ・ランバート)には心を開いた。1929年、株価が大暴落してエールは破産した。エールはニューヨークのキャバレーに呼び寄せたバッドに、お前だけが頼りだが、もう精神病院にいる女とは結婚できないだろう、見ろ、あのダンサーのひとり、ディニーとよく似てて彼女と変わらないだろう、抱かせてやる!と、舞台に近づいてゆく。その深夜、バッドは、エールがホテルの高層から飛び降り自殺したと知らされる。

ディーンは順調に回復していた。手術に失敗した経験をもつシンシナティの医師との間に、バッドのときとは異なる静かな愛を育て婚約もした。退院して故郷に戻ったディーンは、バッドに会わせまいとする母親に逆らって、訪れた親友たちとともに、牧場で働くバッドを訪ねる。主治医もそうアドヴァイスし、父親も彼のアドレスを教えたのだ。バッドは貧しいながら妻のアンジェリーナと子どもとしあわせに暮らしていた。なにが語られるわけでもないのに必要にして十分な「思いやりの再会」。帰途、ディーンはワーズワースの詩を思い起こす。かつて心の危機のころ、この詩の解釈を求められて泣き崩れ、教室を飛び出したのだった。

<草原の輝き、花の栄光、ふたたび還らず、嘆くなかれ、その奥に秘めたる力を信じよ>

エリア・カザンは、終始一貫、端的に鋭く、青春の身に宿る抑えがたい愛の欲求とその試練をみごとに映像化している。ナタリー・ウッドのやみがたい身もだえも、ウォーレン・ベイティのゆとりを失うまいとしてそれができない戸惑いもよくわかる。それに短いショットや台詞でくっきりと印象づけられる周辺の人々の存在感。抗いがたい世俗の迫力を体現するエースは母親はもとより、例えばアンジェリーナにしても、登場するのはピザ屋の1場面のみだが、それでいて彼女がやがて失意のバッドの妻となり、汗染みた普段着で調理のフォークをもったままディーンを招き入れる佇まいがこのうえなく自然なのである。もちろん。ヒューマンな作家、インジの脚本も総て驚くほど説得的である。村上春樹は川本三郎との共著本で、この映画はなんど見ても泣いてしまうと語っているという。

私ごとながら、この映画のDVDを観賞したのは妻、滋子の85歳の誕生日の翌日だった。私は高校時代に滋子と出会い、その後、何度も別れそうになったけれど、結局また戻って、大学院時代の1962年に結婚した。『草原の輝き』を初めて見たのはその前後だったと思う。鮮烈な体験だった。抑えがたい性の欲求も、ソフトではあったが親の圧力も身につまされた。私たちは別れることなく、まさに「共白髪」で60年以上生活をともにしたが、それは、それほどに性の禁忌にとらわれず、61年頃には、滋子が私のぼろアパートに3日ほどは滞在するという、いくらか同棲に近い生活をはじめたからだと思う。でなければ何年か後には、私たちも「思いやりの再会」をすることになったことだろう。ともあれ、『草原の輝き』はわが青春の映画である。初見の時の場面のいくつかは決して忘れることがなかった。ワーズワースの詩の訳も当時の記憶にもとづく。DVDでは、もっと平易な口語訳であった。

身辺雑記―2023年の梅雨空

(2023年6月24日)

6.22のFB投稿で紹介したように、今年の晩夏か初秋、旬報社から新著『イギリス炭鉱ストライキの群像――新自由主義と闘う労働運動・1980年代のレジェンド』が刊行されることになった。あと本に転載したい写真へのイギリスの許諾という問題は残っているが、6月下旬、私の当面なすべき作業は総て終えた。

このテーマを書き残そうと思い立って内外の文献の再精読とノートづくりをはじめたのは昨年の5月、構想をまとめたうえで執筆したのは84歳の誕生日の9月21日から年末まで。今年に入ってからは出版依頼の働きかけの難航。敬愛する拙著担当の元編集者のアドヴァイスを容れた改稿。4月末に刊行が決まってからは旬報社のしかるべき指摘に従う小修正や略年表づくりその他の作業で例外的な繁忙が続いた。

この1年あまり、2010年代までのように週に6日ほどパソコンやデスクにへばりつく「労働」は体力的にもうできなかった。FBにたびたび紹介したように、間遠な講演、時折の研究会や市民運動への参加、行楽、新書や小説の読み、そしてとくに夜の映画観賞などは欠かすことなく、週4日~5日ほど、フルタイム(午前と午後)とパートタイム(午前のみ)を組あわせて働くだけだった。とはいえ、それはイギリスの坑夫たちの実像を掬おうとすることでいつも頭がいっぱいの心労の日々だったことは間違いない。早朝覚醒がつづき、それゆえのシェスタは毎日のこと。 20分ほどのストレッチ体操や散歩は日常のこととしたが、少しやり始めていた家事手伝いもしなくなり、庭の花木の手入れもしなくなった。そしていちおう「任務完了」になった今、疲労の蓄積のゆえか著しく体力が衰えていることに突然気づく。さあ、遊びに出かけよう、迫られている本格的な断捨離をしよう、家事も手伝おうという気力が涌いてこないのである。例えば6月30日午前、私は同志社大学に招かれて2コマの講義をする予定であるが、以前ならば、前泊の29日と30日の講義の後に古刹などを訪れる予定を立てるのが常であったが、交通の便や今の脚力などを考えると今は億劫なのである。こんなことは他人の知ったことではないが、この時期の備忘録として仕事後の体調を書いておこう。

要するに身体がだるい。わずかの時間、歩いたり庭木の枝を刈り込んだりしただけでひどく疲れ、日に何度も昼寝したくなる。前に座骨神経痛の診断を受けてそのあと忘れていた左膝の痛みが再発した。もっとも憂鬱なのは歯の不具合だ。かんたんな経過として、上の5枚の差歯が緩んだので行きつけの歯科医の勧めで取り外し、いったん仮付けしたのだが、その後1週間ほどは激痛でまともに食事ができなかった。約1ヵ月後、痛みはなくなったが、その後に崩落、その後何度つけなおしても2日後くらいにはころりと落ちる。最近、医者は方針を変えて下部と同じく入歯にすることに決め、それが取り付けられる27日まで前歯なしの状態なのだ。なんかとても老けた感じと妻は言う。それは仕方ないが、長いもの、硬いものが噛めず、意気阻喪して食欲がない。さらに不愉快なのは、体調とは無関係ながら、窓口負担が2割になって、何回もの「治療」に、これも値上げになった交通費に加えて1回3000~4000円はかかることである。この頃、諸物価高騰で私たち年金生活者はとかく節約志向になっている。万事、加齢が進むとなにかとみじめ感に誘われる。

程度の違いはあれ、同年齢の妻と同様、物忘れや難聴も進んでいる。しかし思えば、これまで少なくとも役場の検診では内臓疾患を免れてきた私たちは、まだ恵まれているのかもしれない。頻繁に休みながらだが、まだ1万歩くらいは歩ける。もともと猛暑酷寒に相対的につよい私は、少しゆっくりすればまた元気なると信じたい。しかしいずれにせよ、今年後半は人生の転機となるだろう。手入れなく荒れた庭に咲く紫陽花やノウゼンカツラが心に和む。

戦争の危機――問われるべき国民意識 (2023年6月16日)

戦後の日本人にとって憲法9条こそはすべての人倫の基礎である。幼少の頃からそう信じてきた私は80歳代半ばになったいまはじめて、日本は本当に戦争に巻きこまれるかもしれない、あるいは戦争を始めるかもしれないという不安にとらわれている。2015年安倍内閣によるアメリカに対する集団自衛権行使の約束と、岸田内閣による敵基地攻撃能力整備・軍備倍増の安保三文書の閣議決定を併せ考えると、専守防衛の原則をふみにじって日本が海外においてさえ軍事行動を起こす可能性は明かだからだ。それは過剰の危機意識でもたんなる杞憂でもない。

だが、いっそう不安なのは、ふつうの戦争のできる国への歩みに対する国民の危機意識の希薄さや欠如である。世論調査は時期や設問タームによって変動するとはいえ、2022年から23年初夏にかけて、敵基地攻撃能力保持については賛成が56%、反対が38%であり、しかも若い世代ほど支持率が高い(朝日新聞23.1.6)。「防衛力強化」に関する質問では賛成は68%、反対は23%(読売新聞22.11.6)。憲法9条を改正して自衛隊を軍隊と明記することについては、賛成51%、反対33%である。女性よりは男性のほうがはるかに賛成が多いことが印象的だ(朝日新聞22.7.4)。国民は増税に反対するけれども、軍事費大拡大には抵抗するわけではない。その背景にあるものは多分、実に80%の人が賛成するという、覇権主義的な動きを示す中国を「脅威」とみる(読売新聞22.11.6)おそらく過剰の警戒感であろう。

それにしても、少なくとも20%強から40%弱の国民はなお、以上の戦争準備に反対の立場である。問題は、この少数とはいえない反対勢力が、選挙運動以外の反戦・憲法擁護の社会運動を、力強い質量をもって展開できないでいることであろう。ここから思うに、いま諸組織のリーダー層は、1970年~84年生まれの40歳から50歳代前半のいわゆるロスジェネ世代である。91年~2001年の就職氷河期に社会に出たこの世代は、それからの生活の明暗が階層的にくっきり分かれる存在であるが、成功者も不成功者も、それぞれにその生活条件は自己責任とみなされるゆえに、厳しい選別のなか競争に生きてきた。その惰力は、連帯の労働運動や社会運動によって体制の構造を批判し、自己責任論を乗り越えてゆく発想をもたなかったことである。ロスジェネ世代は、その思想形成期にそのような連帯の運動の営みを経験したことも、みたこともないのだ。その世代が、今や、人びとが日常的に属する界隈――職場や地域や学校の保護者会や地方行政における小ボスである。この小ボスの卑俗な現実主義に支えられる慣行が、総じて強力な同調圧力を瀰漫させる。個人の受難を見過ごさず社会の構造的矛盾を指摘しようとする少数者は、KY、空気が読めないものとみなされ孤立させられることを怖れて黙り込むのである。職場での、労働組合の会議での、ボスの提案に対する批判の完全な欠如は、その典型的な姿にほかならない。

では、このロスジェネ世代の子どもたちである10代、20代の若者の意識状況はどうか。青年男女は一見、体制に逆らわず競争社会に順応するようにとの両親の説教を無視するかのようにみえる。だが、現時点の学校では、社会の構造的矛盾や日本近現代史の暗部については教えられ、学ぶことはもうほとんどない。そればかりか彼ら・彼女らが日常的に属する教室がすでに強力な同調圧力の界隈なのだ。社会や政治の深刻な問題を友だちに語りかける若者は変わり者の「そっち系」として疎外される。そんななか、若者の間では、およそ社会を批判すること自体が、自己責任や自分の努力不足を忘れて他を責めるはしたない行為と受け止められているかにみえる。「中立」の名目をひとつ覚えとする教師もまた、この傾向に棹さしている。学校では、街頭の市民団体のビラを決して受けとらないように「指導」しているという。

各地にみることができる、非正規労働者たちの、さまざまの被差別当事者たちの社会運動に私は希望を見いだす。だが、他の主要国とくらべれば、その厚みの無さ、若者参加の乏しさは否定できない。こうして私の日本の国民意識の評価は絶望に近づく。そしてこれ以上、私は議論を進めることはできないのである。

とはいえ、労働研究の眼から見れば、50代になっても非正規労働者のままであり、ひきこもりも増えているロスジェネの不成功者も、ブラック企業のいじめと収奪に翻弄される若者も、苦しみの根源は労働問題にほかならない。その根源への挑戦はひっきょう企業の枠を超えた地域別、産業別、職業別労働組合によってしか果たされないだろう。働く人びとが、自己責任論の虚妄性に気づき、多様な労働組合運動の営みをはじめる日がきっと来る。それが市民運動と連携して<非戦・当事者発言権・侵されない人権>を掲げる護憲運動の器にもなる。その確信を私はまだ捨てていない。

*(図版はマルク・シャガール「戦争」)