Ⅰ はじめに 問題の整理

日本の企業社会の宿痾--なかなか治らない業病ともいうべき過労死は、日本特有の企業労務を起動因とし、これまた日本特有の「媒介要因」を経て、過重労働や長時間労働をもたらす、そしてそれらが過労死を生む。まずそのように押さえてよろしいと思います。

過労死には、大雑把に言って2つの類型があります。

ひとつは比較的初期には、それだけが問題としてまず浮上したわけですが、脳・心臓・血管の疾患、例えばくも膜下出血、脳内出血、脳梗塞、急性心不全などで亡くなる類型。これはいわば古典的、伝統的な過労死、狭義の過労死とよんでいいでしょう。

もうひとつは、しばしば古典的な過労死と同じような背景をもちながらも、極度のストレスや鬱病などの精神疾患に陥り、その結果、死を選ぶという過労自殺です。過労死自殺もむろん広義には過労死なのですが、これをさきの狭義の過労死と一応区別し、今日はこの過労死に焦点を据えることにします。 80年代後半に顕在化しつつあった過労死は、遺族の告発や弁護士の110番活動を経て社会問題として浮上しました。1988年が「過労死元年」です。そのころは、主として中高年層中心のいわゆる古典的・伝統的な過労死が多かったといえます。しかしながら、その当時からなかったわけでないのですが、とくに21世紀近くになりますと、この狭義の過労死に重なって、次第に過労自殺が増えてきて、若者の場合には、これが狭義の過労死をしのぐほどになってきました。

資料は順不同ながら、とりあえず資料1、2016年の厚労省「労災補償状況」をみてみます。この年の過労死関係の労災の請求件数、認定件数、認定率を示しています。脳・心臓疾患とそのうちの過労死、精神疾患とそのうちの過労自殺の4項にわけてそれぞれの件数がわかります。請求件数からいえば精神疾患の請求件数のほうが多い。1586件ですね。認定というのは、これは労災にあたると判定された労災支給件数。これが脳・心臓疾患の場合は260、過労死は107。つまり公に認められた狭義の過労死は107人です。精神疾患の場合は498件で、認定された過労自殺は84。84人は確実にみて仕事のために過労自殺したのです。若者は過労死よりも過労自殺のほうが多いです。ところで認定率はといえば、過労自殺の場合42.4%ですから、請求の半分以上は、労災と認定されませんでした。脳・心臓疾患での過労死の場合は、認定率を計算できる数値が資料では欠けておりますが、前年の数値をいうことはできます。2015年、脳・心臓疾患の過労死の認定率は37.4%という水準です。

資料1

労災申請した病気にしろ死亡にせよ、だいたい30%~40%ぐらいしか支給認定されないということです。もちろん、なんらかの事情で申請しなかった人は、申請者よりもはるかに多数です。過労自殺の場合、申請した人は16年で198人ですが、根拠は曖昧とはいえ、一般には2000人が過労自殺をしていると観測されています。くりかえしますが2016年の過労自殺は、「観測」の1割の200人近くが申請、その半分以下84人が認定です。

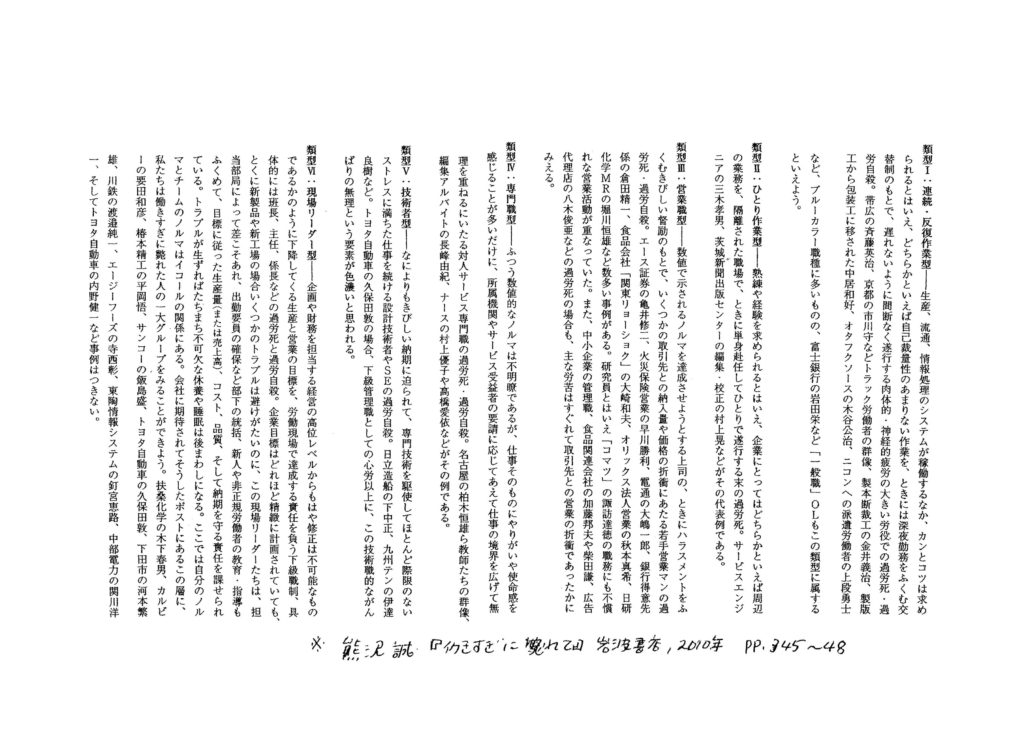

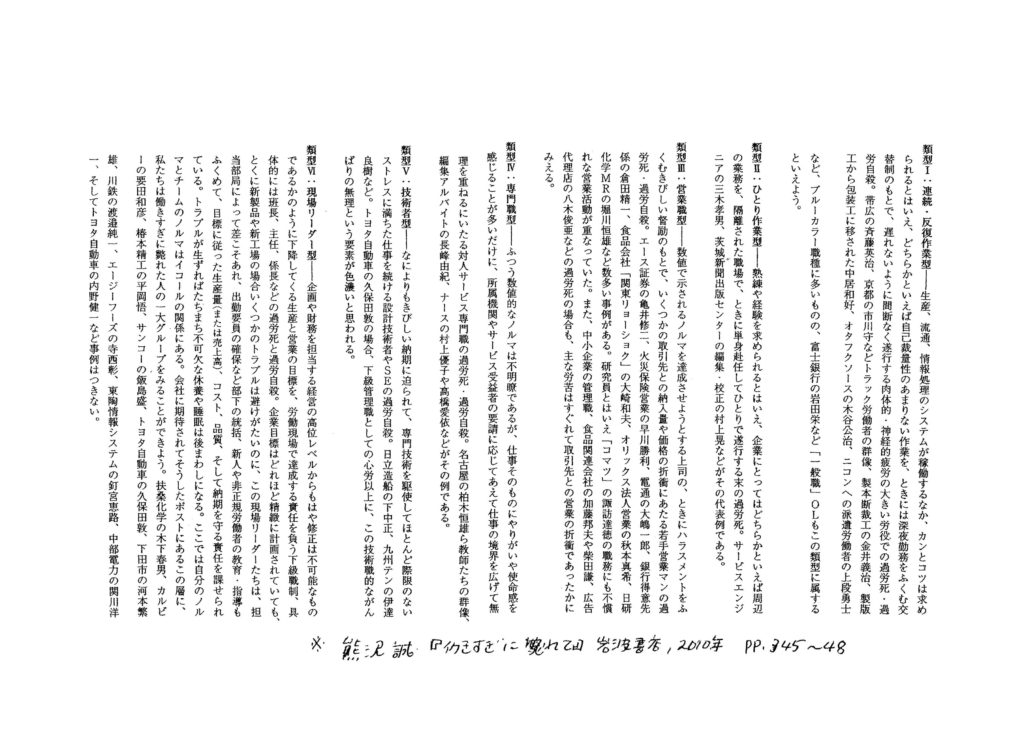

私は2010年に『働きすぎに斃れて--過労死・過労自殺の語る労働史』という本を書きました。この著作は私の晩年のもっとも中心的な仕事ですが、値段も高くて重版されなかった本ではあります。50人以上の過労死・過労自殺のケーススタディです。彼らはどういう職場体験を経て、どのように心身を疲弊させ、死に追い込まれたのか、どういうことがしんどく、どんなことを考えて、あるいは考えるいとまもなく死んでいったか、その遺族たちはどのような闘いを展開したか--そんなことを物語として綴ったうえで、帰納法的に過労死・過労自殺の原因を究明した本です。ここでも過労死・過労自殺の詳しい経過はいくらも語りたいですが、もちろんその余裕はありません。そこでこのほんの抜粋ですが、資料2をご覧ください。ここでは、仕事の種類別に、過労死・過労自殺の類型化を試み、それぞれの代表的な事例をあげたものです。すべて労働史に残るような重要な事例ばかりです。例えば類型Ⅰは「連続・反復作業型」で、これは繰り返し作業が密度で長時間行われる場合のしんどさからくる過労による死。「ひとり作業型」といって、家族から離れて不便な生活をしながら無理な仕事をする場合の死もあります。「営業職型」、数字で示されるノルマを達成させようとする上司の、ときにハラスメントを含むきびしい督励のもとで、いくつかの取引先との納入量や価格の折衝にもあたる若手営業マンの過労死・過労自殺、ずいぶん事例が多いです。それから「専門職型」。これはふつう数値的なノルマはあまりありませんが、仕事そのものにやりがいや使命感を感じることが多いだけに、所属機関やサービス受益者の要請に応じてあえて仕事の境界を広げて無理を重ねるにいたる対人サービス専門職の過労死・過労自殺。これもたいへん多いです。教師なんかが代表例ですね。ここはしかし、他の類型にくらべ過労自殺はそう多くありません。それから「技術者型」。これは過労死もさることながら、過労自殺の多い仕事です。ここではノルマは納期という形を取ります。数値的にいくつ達成するかというよりはいつまでに設計を終えるか、いつまでに結果を渡すか--そういう納期に追われ、専門技術を駆使してほとんど際限のないストレスに満ちた仕事を続ける人。設計技術者やSEなんかの過労自殺がよくあります。もうひとつ、意外に多いのは現場管理者、下級管理者、例えば組長、主任、係長などです。課長さんになるとちょっと少なくなる印象ですが・・・。こういう下級管理者者の場合の一番の問題は、自分自身が上から課せられる重いノルマを背負っていて、そのノルマを達成させなきゃいけないという重い圧力に押されて部下を厳しく督励する。だから彼らは上からのハラスメントの被害者であるとともに、部下へのハラスメントの主役にもなる存在です。早い話がアルバイトの人が集まらなければ代わりに自分が働く、いつもピンチヒッターとして働くから、連続3勤務なんかをやったりする、そのやりきれない鬱屈。そういう例がたくさんこの本で物語として書かれておりますが、今日はそれぐらいにして次に進みましょう。

資料2

過重労働はパワーハラスメントに媒介されて過労自殺を生みます。あらためていえば、そのあたりの解明が今日のテーマです。もちろん、過重労働がなくても、ハラスメントだけで自殺することもあり、過重労働だけで自殺することもあります。あまりにも仕事がしんどい。あまり厳しく叱られたりしないのに、自分で、自分で、というふうに追いこんで死んでしまう場合もあります。しかしながら、総じて、過重労働にハラスメントが加わると、働く若者の過労自殺の可能性が高まる--そういってまず間違いはありません。さて、前提としてこのように問題の整理をしましたが、以下、内容は大きくふたつに分かれます。なお、上の著書とは対照的に、今日の論理展開は演繹的です。

Ⅱ 過労死、過労自殺 共通する重層的な要因

根底にあるもの--日本企業の労務管理 過労死・過労自殺に共通する重層的に重なる要因を考えてみます。日本的経営は、どうしてこうも過重労働を生み出すのか? これは、日本の労働者はなぜこんなに働くのかという議論と同じで、過労死論をさておいても、私はよく<日本の労働>についてのシンポジウムなどで語ったりもします。まず、そこをまず聞いてください。

その根底にあるものは、ほかでもなく、働きすぎ求めてやまない日本企業の労務管理の性格です。日本企業における働かせる構造と論理、そこのところを抜きにしては、いかなる過労死論もやはり虚妄に終わります。「日本人っていうのはとにかく働きが好きでね」といった「国民性」の議論には、私はとても与することができません。

企業間競争の激化する時代の到来とともに熾烈化した要員削減やノルマの過重化。この過重ノルマは売上高や利益率といいった数値的なノルマもあれば、納期というかたちもあり、取引先を拡大する、新しい契約を取る・・・というように実にさまざまですが、ノルマこそは現場の労働者を厳しい労働に駆り立てるもっとも直接的な要因です。ノルマは労働研究ではこれまであまり注目されてこなかったのが不思議です。銀行の一般職OLなんかでも、自社の勧めるカードの契約を何件とるかといったことがノルマになったりしています。ノルマの強制の程度やその達成の成否の労働条件に及ぼす影響度は、例えば総合職ではきわめてきびしいというようにさまざまですが、一般に組合規制はほぼ皆無で、従業員はノルマを拒めません。

この過重ノルマを起点として、長時間の残業やサービス残業や休暇返上の要請が続きます。例えば日本の有休取得率は、ここ40年ほど50%未満の水準にぴったりと貼り付いて動かない。周知のように外国の会社へ行って貴社の労働者の有給休暇の取得率はどれぐらいですかと尋ねると怪訝な顔をされます。取得率という概念そのものがヨーロッパにはないからでね。

このあたりは、お見かけするところ皆さん耳の肥えた方ばかりという感じなので、どんどん進みますと、過重ノルマから必然化されるのはまずもって日本の長時間労働です。正確に言うと、一般的な労働時間がどんどん長くなっているというよりは--当然のことです、パートタイマーがふえていますからね--日本の特徴は超長時間働く労働者の比率が高く、それがいっかな減らないということにほかなりません。もっとも代表的な資料(再掲省略)は、2012年の就業構造基本調査(今のところこれが最新版です)。これで見ると、週60時間働いている男性正社員は20代後半では19.6%、30代前半では20.6%、30代後半では19.4%。若手・中堅のおよそ20%に及びます。週60時間の労働ということは週20時間の残業ということですね。週5日出勤とすると一日に4時間の残業。そんな労働ではどんな生活になるか想像していただきたいと思います。ちなみにこれで計算すると、4.3を掛けて月の残業時間は86時間になります。過労死の認定基準を超える長時間労働です。

もうひとつ、次の資料(再掲省略)は、男女を問わず、雇用形態を問わず、なのですが、週50時間以上働く労働者の国際比較です。時点は2010年。日本は29.5%。イギリス11.7%、アメリカ10.7%、フランス8.6%、ドイツ5.1%、スウェーデン1.3%。日本はダントツで堂々の金メダルということになります。だいたいヨーロッパの国では、どんなことがあっても労働者は週48時間以上働くものではないというのが「公序良俗」だとされているみたいです。サービス残業の現状、休暇取得の返上については、数値を省略いたします。

ふたつの日本的特徴 さて、ここからは、従業員を働きすぎにさせる日本的経営の特徴について私が重視したいことに立ち入ります。経済グローバル化時代に経営環境が厳しくなってきたからこんなに働かせるようになってきたという一般的な説明ではつくせず、日本的経営には従業員を働きすぎに駆り立てる独特の枠組みというものがあるように思います。ポイントはふたつあります。

ひとつはよく指摘されることですが、日本では「就職というよりは就社」です。簡単に言いますと、個人の職務区分、職務範囲というものがあらかじめ決められた職種ごとに採用され、その職種でのだいたい標準的な仕事の遂行で給料が払われるのではなくて、日本企業では、正規の従業員として迎え入れられたひと個人の職務範囲というものの区分は不明瞭で、日々の仕事量や必要とされる残業時間や、働く部署名などについてはきわめてフレキシブルなのです。そのフレキシビリティの要請を引き受けなければならない。この要請へのほとんど無限の適応いかんが、日本企業の求められる「能力」といっていいと思います。このことは従業員の「責任」の無限定さということですね。そこに従業員の仕事量が規制を受けず増やされてゆくひとつの根拠があります。

それからもうひとつ。ここは多くの過労死論・働きすぎ論で見逃されていることで、私に独自的な視点なのですが、こう考えることができます。一般に先進諸外国では、エリート層は成功や富を求めて無理して懸命に働くけれども、多数のノンエリート労働者は違います。彼ら、彼女らは企業や経済のことなんか私たちに関係ないよなみたいな感じで、それよりは自分たちの生活を大切にしよう--そういう一種の庶民的開き直りが定着しています。ノンエリートのレベルでは、あまり長時間労働を受け入れないという風土なのです。日本はそこが違うのです。日本には、従業員の階層間で労働のオリエンテーション(労働に向き合う姿勢)があまり変わらないという、経営者にとってはまことに喜ぶべき状態が存在するわけです。これはなぜか。根深い歴史的な要因もありますが、直接的には、査定付きの年功制の役割が大きいと思います。年功制にはある種の平等性があります。はじめは従業員のみんなが階層性の下に位置していて、長年の従業員生活を経て成功の度合いが分化してくるのです。昇進、昇格、昇給の程度や遅速はこの成功度によって決まります。現実の年功制がほぼ一律の昇進、昇格、昇給をもたらしたのは労働組合の力が大きかった戦後初期、つまり人事考課・査定というものの適用が厳しくチェックされていた時期だけです。この場合はいわばトコロテンシステムの年功制で、私はこれを「ハト派の年功制」とよぶのですが、ハト派の年功制は、戦後初期、あるいは特定の産業、特定の労使関係のもとでだけだったのです。およそ1960年代から、まぁ経済成長の頃から、そして能力主義管理が浸透すると明瞭に、年功制にはかならず査定がまとわりつくようになりました。すなわち査定によって、昇進、昇格、昇給は人によって違う。勤続年数がそれらの有資格者を決め、査定が該当者を決めると総括していいでしょう。最後には査定でことを決するということですね。

年功制が理念的に備えている平等性(階層性の事前的な否定)と、査定のもっている選別性(階層性の事後的な承認)が組み合わされるとどうなるか。結果は、労働者の多数が、ノンエリートも含めて、長期間にわたり上昇競争の志向に駆り立てられるということにほかなりません。昇進アスピレーション、上に上がろうとする熱意というものがクールになる、冷却される時期がなかなか来ないということです。一般には50代の半ばぐらいまで、それが来ないのではないか。それまでは査定によって昇格や昇給に少しづつ差が付きますからね。こうして多数の従業員が長期間競争志向に駆られる、そういう働き方が生まれてくるのです。ここが査定付き年功制というものの秘密です。全階層的に多くの人がしらけないでがんばる、そんなふうに自分の労働生活を方向付けるのです。従業員階層によって働く姿勢があまり変わらず、結局ノンエリートもふくめると日本の労働時間が長くなるのはそのためです。このあたりわかっていただけますか? 以上が日本企業での働かせ方を管理する企業労務とそのフレームワークです。 しかしながら、考えてみると経営者というのはどこの国でも労働者を過度に働かせようとするものだから、そんな本質をもつ企業労務と、働きすぎや過労死・過労自殺の間には、さらに、これまた日本特有の媒介要因があると考えなければならないでしょう。そこに議論を進めます。その媒介要因を私は2つあるいは3つあげたいと思います。

媒介要因1 そのひとつは、働きすぎを規制すべき政府の労働行政、労働保護法が不備であるということです。簡単にいうと政治的な労働規制が弱いのです。新自由主義志向の政府の喧伝ゆえに日本は労働規制の強い国だと思っている人がいるかもしれないけれど、とんでもない話です。EUなんかの経営者に比べれば日本の経営者が労働者の扱いにおいて享受できるフリーハンドはすごく大きいとに言っていい。ここでは詳しく例示しませんが、例えば残業マキシマムの法的規制は弱い。今までは罰則付きのものはなかった。今度できるんですが、法案でどんな水準のものができるか思い返してごらんなさい。アホくさくって、という感じ。ときには月100時間未満さえ許されるという条項をふくむ年720時間ですよ。それが華々しい「労働改革」の結果です。しかし今まではそれもなかったわけだから、連合なんかこれでできたといって喜んでいます。体制追随もいいかげんにしてほしいですね。

また、非正規労働者の雇い方や支払い方についての経営権は全般的に政府のチェックを受けません。日本では一貫して社会民主主義的な政権でなかったということもあるけれど、自民党政権だって、もっと労働運動や野党からの強靱な運動があれば、もっとまともな働き方にさせるような法的な枠組みを作れるはずなんです。端的な例として、例えば労働基準監督官は日本ではきわめて少ないのです。資料(再掲省略)を見てください。雇用者1万人あたりの労働基準監督官の数を調べると、日本は0.53。アメリカはさすがに新自由主義の国というのか0.2ですが、フランスは0.74、イギリス0.93、ドイツは1.89。労働基準監督官は少ないことは、企業の労基法違反が見逃される可能性が大きいということです。

媒介要因2 次の媒介要因はいうまでもなく労働組合規制の弱体化です。今の日本の労働組合の守備範囲は極端に限定されています。とくに過労死論の文脈では、労働者の<個人の受難>に不介入になっていることが致命的です。このあたりは私の最近の労働組合批判の中心部分で本当はもっと詳しく語りたいのですが、ごく簡単に説明します。

いま職場を支配しているものはおよそ昭和40年代末ぐらいから定着した日本的能力主義にもとづく選別です。それが査定の強化を通じて労働条件決定を個人処遇化しております。労働協約や労働法によって一律に規制される分野を小さくして、上司の査定によって決まる部分を大きくしている--それを労働条件の個人処遇化といいます。そしてそれゆえに職場生活のしんどさは過度の残業、ハラスメント、心の危機、過労死・過労自殺などにみる<個人の受難>として現れます。しかもその個人の受難は「公平な」能力主義的選別を前提としているだけに、不当な差別としては認識されず<自己責任>とされてしまう--そんな強い強い傾向があります。組合はそこのところを問わずにきたのです。

80年代以降にもなりますと、労働組合は、正社員の昇給と雇用保障があれば--非正規労働者の処遇については総じて企業別組合は眼中にありません--労働者の働き方や働き方を巡る人間関係のことについてはもう何も言いませんという立場になりました。つまりノルマの水準やその督励の仕方、個人に課される残業、配置転換や出向などの人選等については、もう一度言いますと昇給と雇用保障があれば、あまり文句を言いませんという考えになったのだと総括することができます。これらについては経営者の専権が貫徹し、その経営者の専権を傍観してきたというのが労働組合の現状です。しかし例えば過労死なんかに労働組合にも責任があるかと問えば、責任があるというほかはない。不思議に誰も言わないだけです。例えば36協定は労使協定ですからね。ところがその36協定の特別条項は、今まで100時間以上の残業とか、場合によっては24時間継続労働とかも承認していたのです。個別組合は一般的に時短とか有休の完全取得とかは要求するようですが、職場で起こった<個人の受難>の極北ともいうべき過労死について立ち入ることは決していたしません。

媒介要因3 媒介要因としてさらにもうひとつ。これも簡単すぎる説明ですが、企業社会の外を取り巻く社会的な要因があります。とくに日本の社会保障の特徴的な枠組みです。

日本では、職域を超える福祉国家の普遍的な保障が大変乏しいので、企業内での保障どれほどであるかということが労働者生活の明暗に大きく関わります。端的に言えばこういうことです。つよいジェンダー規範のもと、男性サラリーマンは、会社員人生の成功がなければ、自分と扶養家族の生活保障は危ういという考え方を、骨がらみにたたき込まれてきています。日本の労働者というのは自分とか家族の生活よりも会社のことを大事にして働きすぎになってるんだという、半ば批判的な言い方がありますよね。私は違うと思います。普通の労働者が家族や自分の生活よりも企業や日本経済のことを大事に考えるという思想は、日本の労働者にもないと思います。そうではなく、日本では、自分の家族の生活のためには企業で重んじられなければならない、企業で良い評価を受けて昇進・昇格・昇給を遂げなければならない、そう考えるのです。心身を疲弊させてもがんばれば昇進はできなくても昇格はできる、昇格ができれば昇給はできる、少なくともその昇給は果たさなければ生活が危ういと思うのです。

要するに、ことの本質は、日本では「自分と家族のため」ということと「会社のため」ということを峻別することが難しいのだ、私は長らくそう考えてきました。くりかえしますが、日本の労働者も、自分や家族よりも会社のことが大事なんだと考える、決してそんな人種ではありません。

労働者の適応--「強制された自発性」 前半の最後に、私の過労死、過労自殺論にもっとも特徴的な点を、ありうる誤解を怖れずに語りたいと思います。それは、ときに過労死・過労自殺を招きかねない労働者の働きすぎには、労働者自身のある主体的な選択もしくは受容があるという見解です。もとよりこれは「強制された自発性」にもとづく選択なのです。これまでのべた根因と媒介要因のすべてが「自発」的な選択を促す「強制」の側面です。

この点はしかし、例えば過労遺族の方に話しますと、その通りですと共感される場合もありますが、ときにいくらかの反発を受けもします。遺族の方々は、自分の夫や子どもは、ひとえに企業や仕事に殺されたと受け止めます。そう考えるのは当然かもしれないけれど、あえていえば日本の企業は強制収容所ではなく、日本のサラリーマンはいかに抑圧されていたとしても奴隷ではありません。結局は、このように働きすぎる自分の労働生活にいくらかでも肯定的な側面を見つけなければ元気にやってゆけないのです。「強制された自発性」の選択は切実です。もちろん結果として死を招くまでの選択が、さきに原因論のところでのべた働きすぎを促す日本的経営に特徴的なふたつの枠組みへの、従業員の必死の適応であることはいうまでもありません。それはある意味で、選択であるだけにいっそう悲劇的なのです。

それに、労働者のある種の主体性の側面をみないと、そこを重視しないと、過労死・過労自殺の克服論から労働組合活動論が抜け落ちます。なぜなら労働組合活動はすぐれて労働者の主体的な意識によって営まれるからです。労働者意識にも注目しないと、過労死・過労自殺を救うアクターは、企業の温情か政府の配慮か、そのどちらかになってしまうんです。私は労働者自身によって過労死・過労自殺を克服する思想に固執します。そのためには「強制された自発性」による労働者ビヘイビアを、あえて過労死・過労自殺の要因のひとつと考えたいのです。

強制と自発の多様性と変化 どのような過労死・過労自殺でも「強制」と「自発」の側面が混じり合っているのですが、両者の(変な言い方ながら)「混合比」は、職種や職位によって多様であり、時期によって変化します。過労死の具体的ケースを考察する場合にこの視点が有効になります。

例えば、簡単にいって、管理職、専門職、営業職の場合には比較的、自発の性格がより強いです。経営の要請もさることながら仕事にやりがいがあるから突き進むのです。特に教師などの専門職はそうですね。医者もそういうところがあるでしょう。しかしながら、定型的な工場労働、サービス職、労務職といった「下積みの」業務の場合には強制の要素がより濃厚になる。例えばトラック運転手、あるいはコンベア作業者の過労死の場合は、働き方にほとんど選択の余地はなく、すさまじいスケジュールの管理と作業計画に締め付けられ、心身を疲弊させて死んでいく、そんな姿が浮かんできます。もういちど資料2を参照してください。

以上が混合比の多様性ですが、では、その変化とは? それをもたらすのは経済の局面でしょう。例えば経済長期、60年代後半から90年代の前半ぐらいまでは、サラリーマンたちが企業内階層上昇をめざす競争に自分を投げ込んで働きすぎた時代でした。そしてその競争への自己投企は決して空しくはなく、それなりに成功者は多かったのです。経済成長があれば企業が大きくなる。企業が大きくなれば支店も、系列会社も増えるのです。そうすると社長の数が増えるのです。こうした事実は、案外大事なことなんですよ。つまり中卒でも高卒でも社長になる人がある程度は輩出した。こうしてサラリーマンの多くは中産階級化したといわれますが、そういう右肩上がりの時代には、従業員は全階層的に、あえていえば自発的にがんばって長時間労働に赴いたのです。しかしながら、バブル崩壊後の低成長期、引き続く平成不況のころから状況は変わります。成功者の比率はきわめて少なくなり、日本的中産階級のピラミッド型への分解が際だってきました。そうなると、過重労働への競争はひとつのサバイバル競争、俺が上がればあいつが下がるというサバイバル競争になっていく。すなわち、自発と強制の混合比において、強制の側面が強くなってくるのです。川人博さんも確か、「強制された自発性というのは基本的に正しいけれどもこの頃はどうも強制のほうが基本的なよう」とおっしゃっていたと記憶します。確かに現時点では、多くのふつうの労働者はどちらかといえば強制的に働かされているということができます。

Ⅲ 過労自殺を引き起こすパワーハラスメント

パワハラとは? ここからは後半で、パワーハラスメントの考察に入ります。厳密には、過労死・過労自殺とハラスメントはまったく同じ問題とはいえないかもしれません。けれども、近年の若者中心の過労自殺を考えるとき、そこにたいていパワー・ハラスメントがまとわりついていることはあまりにも明かです。パワハラについては本当は別の講座でくわしく論じるべきなのですが、ここでは以上の文脈を念頭に置いて、議論を進めましょう。

現在、労働者の3人に1人は、この3年のうちにパワハラを受けた経験があるといわれます。これはセクハラ体験の比率よりも高いという。別の資料では、「うつで病休、半数が再取得」、鬱になって病休、休職しても再び勤めたところでまた鬱になった、そんなことも多いということが示されております(以上、資料再掲省略)。

パワハラとはどんな行為か。どのテキストにも載っておりますが、暴行・傷害、脅迫・侮辱・ひどい暴言、隔離・仲間外し・無視、業務上明らかに不要なことや不可能なことを強制する「過大な要求」、能力や経験とかけ離れた仕事を命じる「過少な要求」--隔離部屋なんかがそれですね--、それから私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」などです。その例は、私の著書にもいくつかあって、ヘアスタイルが悪い、体臭がひどい、結婚指輪なんて「そんなちゃらちゃらしたものをつけて仕事場に来るな」・・・無数にそんな言いがかりがありましたが、ともあれ、パワーハラスメントの行為は広範です。主として職場の権力者が部下に対していやな行為を継続的に行うというのがパワハラといっていいでしょう。

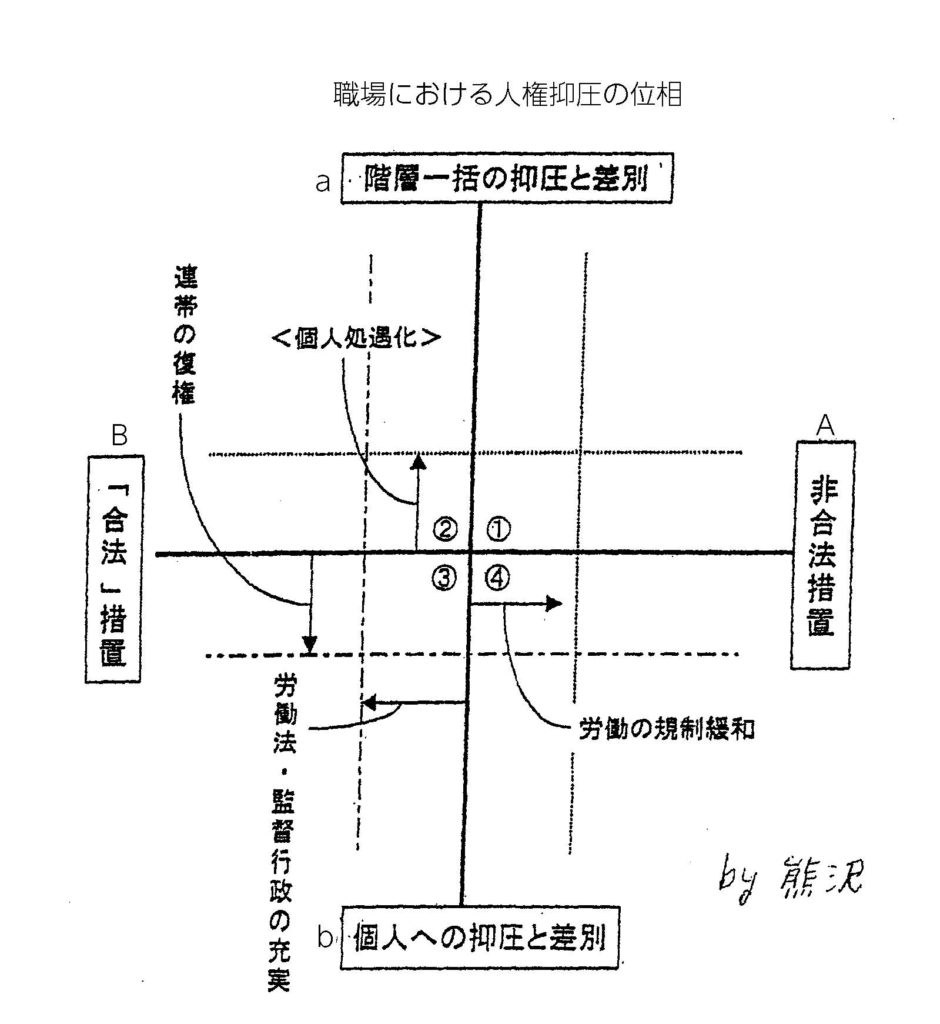

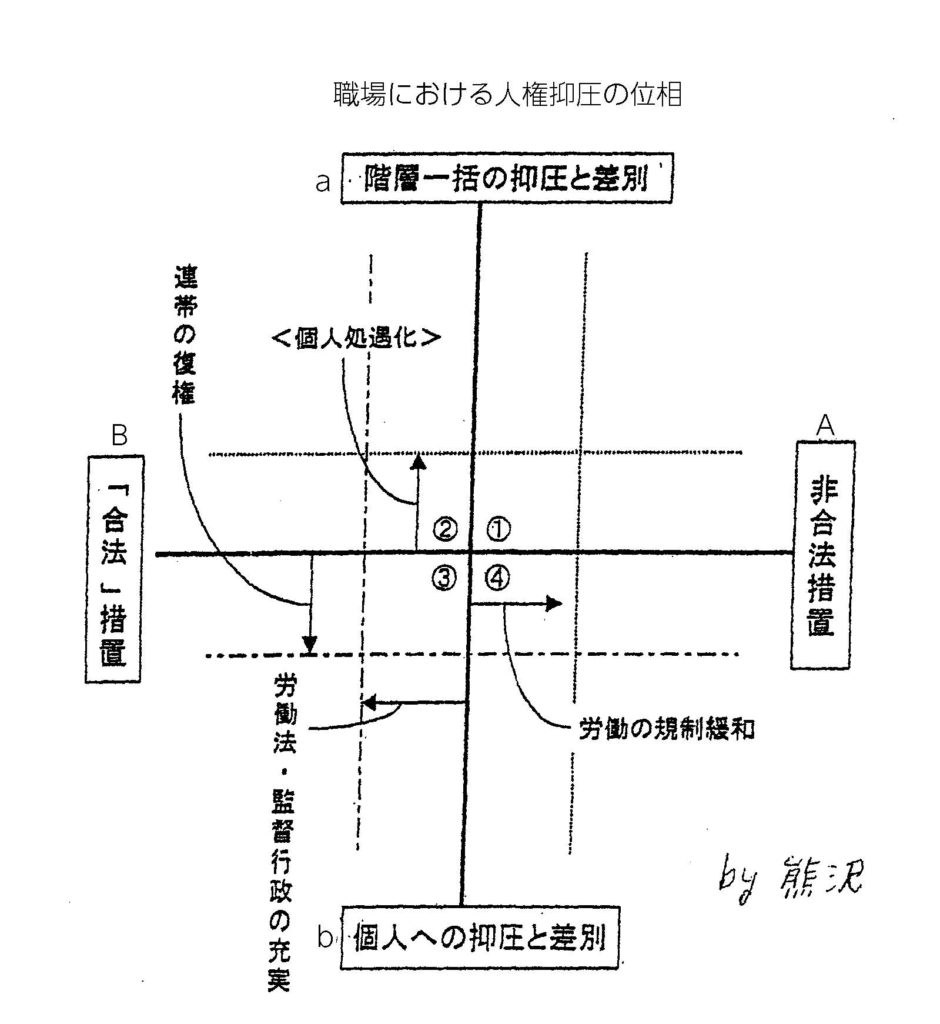

差別と抑圧の4象限 さて、私のハラスメントでもっとも特徴的なのは、資料3に掲げたあるパワハラの位相に関する象限図、差別と抑圧の四象限分析です。これは私のものの考え方というのがいかに成長していないかを示すものではあります。記憶にございますか、この象限図はすでに『職場の人権』」創刊号の第一号にあります。私は80年代のはじめから、いじめというものがいかに日本の職場にとって枢要の問題かを痛感しておりました。そしてその問題意識を反映して、1999年9月の第一回「職場の人権」におけるシンポジウムでの報告のとき、この象限図を掲げたのです。それ以来、基本的な把握は変わっていません。これはもう知っているという人もたくさんいて気が引けるのですが、やっぱりこれが私のハラスメント論のもっとも特徴的な把握です。

資料3

およそ企業の労働者に対する人権抑圧にはどんな類型があるかを考えると、こういう4つの象限にわけることができる。まずY軸で、その行為が労働基準法、労働組合法、男女雇用機会均等法、労働契約法など、およそ労働法に違反する、明らかに非合法であるとすぐにわかるものであるか、あるいはグレーゾーンにあって、直ちに非合法とはいえない、つまり括弧付きの「合法」措置であるかをわけます。この「合法」ゾーンを問題にしないと労使関係論は表面的になる。新聞記者はよく「企業のこの措置は合法ですか非合法ですか」と聞くけれど、実は職場の問題は、むしろ「合法」行為の方が多いのですね。次がX軸での分類で、抑圧や差別が特定の従業員階層一括のものであるか、特定の個人へのものであるかをわけます。

そのうえでそれぞれの象限に属する行為の例をあげますと、第1象限には、女性労働者をひとしなみに差別したり、労使協調になびかない「第一組合」(古い言葉ですね)の活動家を差別したりする行為があります。明かな雇用均等法違反や労組法違反です。その真下、第4象限は、個人に対する非合法の圧迫で、暴行・暴力行使が代表的です。この暴力行使はもう日本の職場にはみられないかというと、なかなかさにあらず、平気で殴ったりする上司または同僚はまだいくらもいる。それからセクハラも、認定は簡単ではないけれど今ではここに、非合法に分類されます。

Y軸の「合法」領域が厄介です。そのうち、X軸の上の第2象限、階層一括の抑圧と差別の代表例といえるのが、今なおというべきか、非正規労働者への低い処遇一般です。現在では雇用形態が違うということで雇用期間や賃金体系や賃金水準が違ったりすることは、一概に非合法ではありませんからね。そう考えてくるとると、その次に私が言いたいことはもうわかっているでしょう。いじめ・ハラスメントこそが第3象限--「合法」で個人を対象とした差別・抑圧--の代表例なのです。これは闘いにくいです。法的に「非合法」とすぐに言えないということがひとつの理由、ともに闘う仲間がなかなか見つからないとうことがもうひとつの理由です。そういう点で、このハラスメントという問題の深刻さが浮かび上がってくるのです。

さらに深刻なことは象限の面積変動のゆくえです。いま、この第3象限が広がってくる可能性が大きいです。なぜかというと、まずY軸が右に移動する傾向にあります。全体としての労働の規制緩和によって、労働者の扱い方の非合法行為が少なくなるからです。残業代ゼロ法案なんて、残業代を払わないということが非合法ではなくなるわけですからね。それからもうひとつ。これはさらに労使関係に内在的な現象なのですが、X軸が上に上がる傾向が進行しています。能力主義管理の深化によって労働条件決定の個人処遇化が進むからです。ひとりひとりの処遇が問題になってくる。だから企業は階層一括の差別よりは望ましくない特定の個人をいじめることを重視するようになるのです。女性従業員を一括して差別しているんじゃありません、あんたの能力がダメなんです、そういう言い方で責められるわけです。再び現在のパワーハラスメントの問題の深刻さに思いをいたすべきです。

東芝府中、国鉄解体期、2000年代のリストラ これまでのパワハラについて、ごくかんたんに触れます。私は先ほど、いじめの問題にずいぶん前から関心を寄せてきたと言いました。1980年代に私は、東芝府中の板金工であった上野仁への、徹底と執拗をきわめたいじめを告発する「人権裁判」に10年近く関わりました。私はしょせん応援団なのですが、裁判記録をくわしく検討したり、「守る会」で「民主主義は工場の門前で立ちすくむ」と講演したり、控訴審の鑑定意見書を書いたり、いくつかの論文を書きました。これは上司の徹底的な私生活干渉、「働く態度」の統制、「望ましい従業員ではない」ということでなかまから排除するいじめなのですが、最後には会社は、上野が許されないのは結局「能力不足」(本当は違うのですが)であるというところへ帰着させようとしたことが、私には教訓的でした。また、この東芝府中人権闘争は、労働基準法にも労働組合法も直接は関わらない、労務管理の直截な人格侵害に対する賠償請求であったという意味で、ハラスメントへの対抗運動としての画期性と先駆性があったように思います。

歴史の上でもうひとつ重要なのは、国鉄解体期の人材活用センター。労組法違反でもあるのですが、ここでは組織的なハラスメントが行われました。この経験で、企業というものは労働者へのハラスメントが許されるものだ、そういう確信を経営者たちの残したように思われます。もっともこれは後にすべて労働委員会で国鉄当局が敗訴になったのですね。にもかかわらず徹底した差別といじめがすでに行われていて、それだけのことはあった。法律というものが労働者の職場生活にとってもつ影響力の間接性みたいなものがうかがわれます。ハラスメントの常態化はまた、2000年代のはじめのリストラによる退職勧奨のときにあらわになりました。企業に「不要な」労働者を仕事を与えないまま隔離部屋に閉じ込め、自然に辞めていくのを待つ、退職勧奨の個人面接とともに実施されたそんなリストラの仕方。そのもとで、強制解雇をしなくても自然に「必要」退職人数は満たされたのです。

パワハラと過労自殺の具体像 現時点に話を戻し、もう少し議論を進めます。パワハラの形態は多様ではあれ、もっとも中心的な行為は、みずからもノルマを背負っている上司の過度のノルマ督励にほかなりません。その背景には企業の採算単位の分割という要因もあります。これはわりあい大切な論点ですが、企業が赤字・黒字を計算する単位を企業全体ではなく、下位の部局・部門へもってゆく。するとそれぞれの部局の管理者はそこでの採算性を責任としてきびしく問われますから、そこでは何としても部下を精鋭に育てて頑張らさなければならない。当該の課、係から一兵たりとも弱卒の部下を出したくないのです。私のゼミの卒業生なんかでもだいたい80年代の末ごろから「上司が怖い」と話すようになりました。当時の青年にとっては人生で初めて抗えない「怖い大人」に出逢うことになったのですね。

上司のきびしいノルマ督励はハラスメントになる惰力をはらんでいます。はじめは指導です。それが指導⇒叱正⇒罵倒⇒人格誹謗⇒排除というふうに展開してゆくのです。それぞれの境界は実に曖昧で、どこまでが正当で、どこからが不当かなんてわかりはしないというところがあります。例えばはじめは、「あんたはもっとやれるはず」「がんばればもっと成果が上がるよ。このままじゃ残念じゃないか」といった励ますような指導なのですが、そのうちに「なにをやっているんだ、そんなことでいいのか」といった叱正になり、やがて「今までなにかちゃんとやったことあるのか言ってみろ」「お前、バカか」「親の顔が見たいよ」「お前なんかどこに行ってもダメだ、ウチにいられることを幸せだと思え」・・・などの罵倒や人格誹謗に発展する。そしてついには「やめさせる」フルセットのハラスメントが行使されるわけです。<指導-叱正―罵倒―人格誹謗―排除>は明瞭な区分なくつながっています。

いじめの実例は本当にたくさんあげたいのですが、ここではひとつだけ、あまりにも忘れられないのでお話したいと思いますのは、過労自殺には至らなかったとはいえ、朝日新聞の2013年の10月4日に掲載されたある事務機器販売会社のサラリーマンの受難(資料省略)です。電話で事務機器を売る仕事なんですが、営業マンひとりについて毎月4台~10台の販売ノルマがあり、ノルマをこなさなければ人として扱ってもらえないという雰囲気です。上司は「お前何をボヤボヤしてるんや、そんなことで売れると思ってんのか」と怒鳴り、「立ってやれ」と椅子を蹴っ飛ばし、電話機とセールススタッフの手をテープで縛り付けて一日中電話を掛けさせる。それでも成果が思わしくなければ、「お前、裸になって踊れ」と。事実は小説より奇なりという感じですが、オフィスの事務机の上で全裸で踊らせのです。極端な事例とは言えましょうが、朝日新聞の記事のとおりです。しかしこの人はうちのめされもう自暴自棄の気持で、「殴られるよりは裸で踊るほうがまだまし」と、ニヤニヤ笑いながら(?)踊るという。殴られるよりは裸で踊るほうがいい! そのことも一種の人格崩壊といっていいでしょう。現代の日本ではこんなパワハラさえあります。

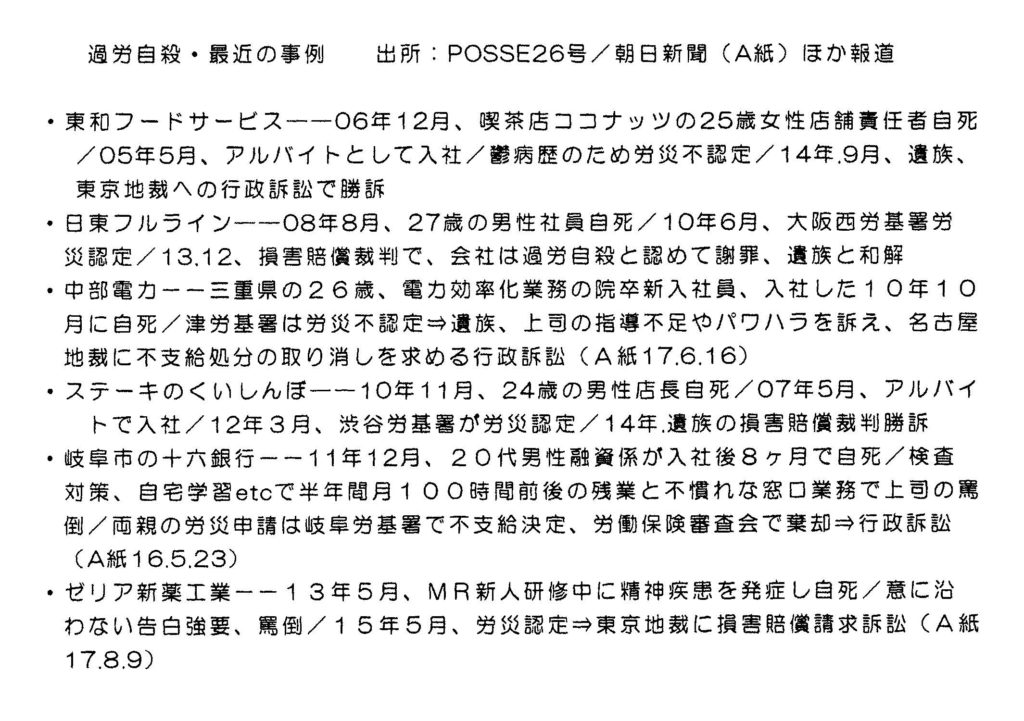

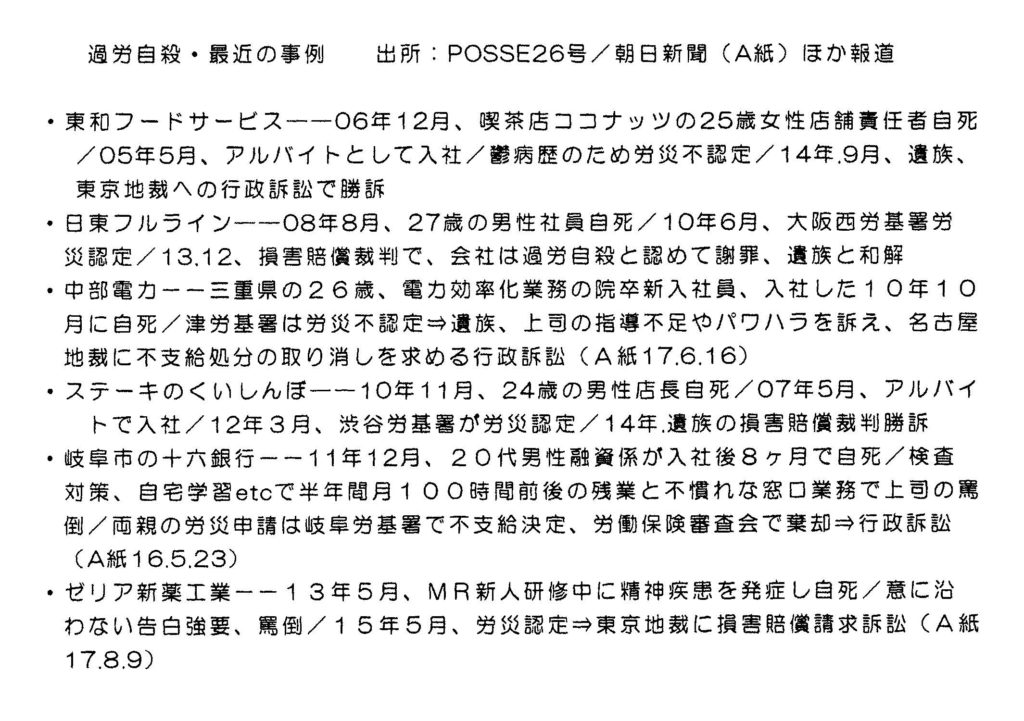

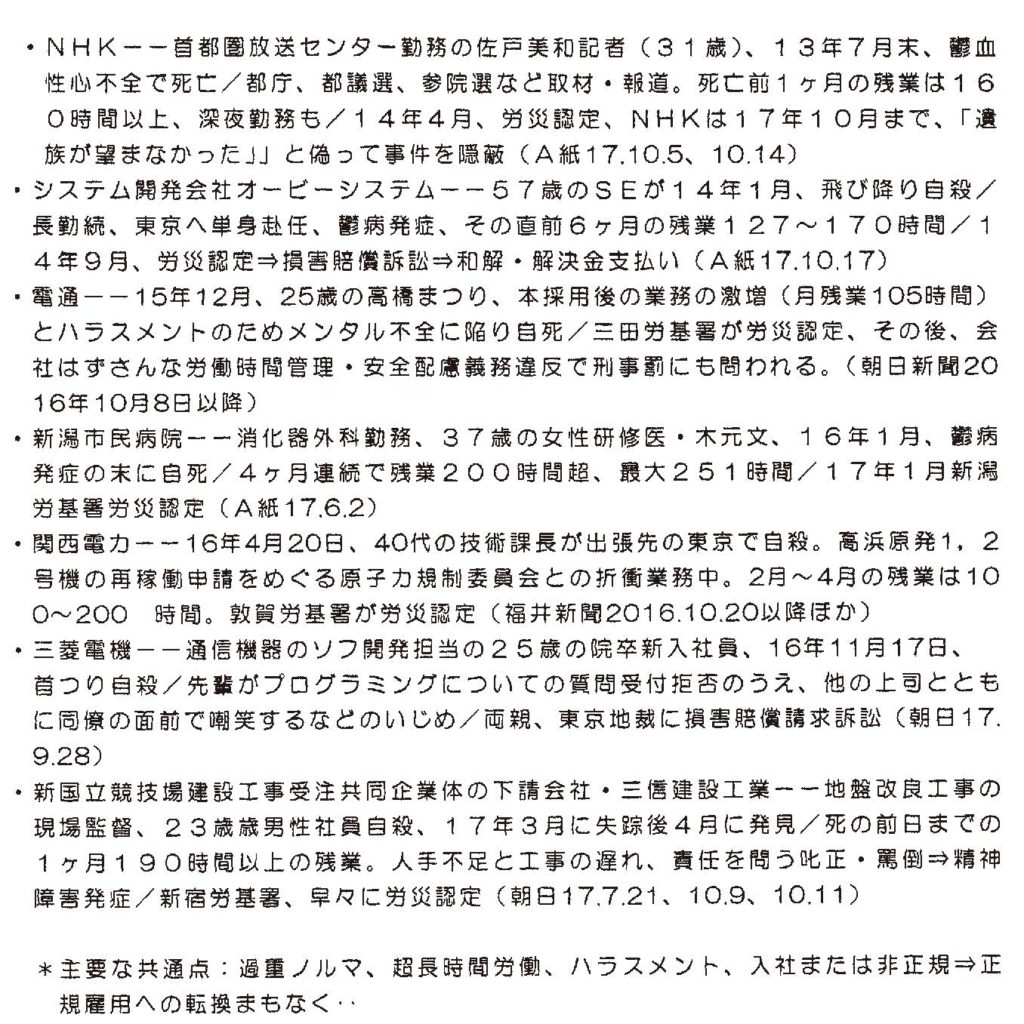

そうでなくてもしんどい過重労働にこういうパワハラが重なるとき、若者がどれほどダメージを受けるかはいうまでもありません。心身の極端な疲弊はもちろんです。他の例では、よくあることですが、上司が怒鳴りはじめたら3~4時間にもなり、深夜の11時になってもまだ説教している。上司もよくやるねとも思いますが、こうした残酷さのもうひとつの側面は、「お前がダメなのは」「自己責任」と思わされるされることです。お前が悪い、能力ゼロ、お前の親が悪い・・・そうたたき込まれますから。やがて受難者は、すべての自尊感情というものを、自分を肯定する感情というものをつぶされてしまう。明らかに人権抑圧的な不当な仕打ちに抗う気持ちそのものを失ってしまう。今野晴樹いうところの「民法的殺人」です。その必然の結果が「心の危機」にほかなりません。鬱病など「心の危機」を経て、良くて退職、悪くて過労自殺なのです。過重ノルマ+パワハラの最終段階では、若者たちは、自分でも「強制か自発か」ということの区別がつかないまま、憑かれたように上司に従い、その限界の彼方に自殺してしまう。そんな若者が続発しているということは、いささかも誇張ではありません。続発する過労自殺のひとつひとつを物語ることはできないけれども、資料4で最近のいくつかの事例を略記しております。(資料4の続きはこちら)

資料4

資料4の2

ここには若者でない人、それにNHKのように過労自殺でない場合も少し含まれますが、総じて20代、30代の若者の過労自殺の事例です。それぞれの背景に、私が以上にのべたことが深く関わっていると考えてください。東和フードサービス、日東フルライン、中部電力、ステーキのくいしんぼ、岐阜市の十六銀行、ゼリア新薬工業、それからNHK、システム開発会社オービーシステム、さらには電通。高橋まつりさんの自死ですね。また新潟市民病院のお医者さん、関西電力、三菱電機、そして新国立競技場建設工事受注共同企業体の現場監督。これらの事例では、計算されるとだいたい残業150時間とか250時間とかの長時間労働を求められる過重労働があるのと同時に、たいていは叱正、罵倒、人格誹謗・・・のパワハラが関係しているのです。また、しばしば事例に共通していることは、入社直後、または非正規雇用から正規雇用への転換まもないという場合が多いということ。非正規労働者が正規従業員に転換できると、非正規であることの生活の不安定がわかっているだけに、正規労働になった限りはなんでもやらないといけないという気持ちに追い込まれるようすが透視できます。

さらにもうひとつ付けくわえると、皆さんもご存じでしょう。今、20代と30代前半の若者について、最大の死因は自殺です。20代の若者で死ぬ人の半分以上は自殺なのです。かつて私はアメリカの平均寿命が短い原因は自殺と犯罪だと聞いて驚いたことがありますが、それは決して遠い国のことではなかったのです。悪性腫瘍、すなわち癌が自殺を凌駕するのは30代の後半になってからなのです。ちなみに自殺の原因では病気、家族関係などが上位に立ちますが、それらもしばしば「勤務問題」の結果であることが推測されます。

これ以上、若い世代を死なせるな! 若者がこんなに過労自殺するのはあまりにも悲惨なこと、黙過できません。それでも、過労自殺になりかねない職場のいじめについて、周辺の同僚たちは総じて傍観しているといわれます。そのことを思うにつけ、私は若者たちにこんなメッセージを送りたくなります。

ハラスメントとか過労自殺とかに遭遇すれば、対策論としてすぐにコンサルタント活動強化とかコミュニケーション開発とかが叫ばれます。私はそういう対策の重要性を否定するものではありませんけれど、もう少し思想的な次元に降りてものを考えたいと思います。「思想的な次元」とまでいえるかどうか自信ありませんが、私が長年、感じてきましたのはこういうことです。

教室のいじめの場合でもそうなんですが、なかまの受難に寄り添う人権感覚というものを、学校でも職場でも育てたい。その人権感覚の原点は多数者のつくる「空気」というものに対する抵抗感、少なくともそれに対する疑問です。多数者の「空気」を読んで、いつも大勢になびく人はふつう人権の価値や、それが抑圧される苦しみを理解できません。いじめられていないからです。しかし、だれがいじめられるかの「選択」は、実際には教室でも職場でもほとんど偶然的であって、「明日は我が身」かもしれないのに、今はそうでない場合には安心してしまい、ひたすらKYとみなされまいと沈黙と傍観に終始してしまうのです。 職場の場合、理不尽なハラスメントの対象者は、なんらかの事情で従業員として精鋭たり得ない人、不健康で「鈍くさ」かったり、性格上「うっとうしい」く社交性がないとか、そういう人が多いことはおそらく事実でしょう。しかし「そういう人」はある程度(ある程度というところが大切なのですが)、人権が無視されても仕方がないとする鈍感さこそが一番の問題です。日本では今、その鈍感さが「常識」になっていると痛感いたします。あえて言えば、それはファシズムの土壌なのです。日本の職場はいま、そういう「鈍感な常識」の界隈、多数者が自分の自由は侵されていないとして「空気」になびいている小社会になっているのではないかと心配です。いじめられている彼/彼女の問題は私自身の問題、そう把握できる感性をどうしても取り戻したいものです。

ところで昨日の新聞に政府でもハラスメントを非合法化する検討を始めたと書いてありました。労働界も法制化すべきだといっています。法制化はいいけれど、私はもっと労働組合ががんばれと私は言いたいですね。その記事でおもしろかったのは、経団連の代表の女性が、「指導とハラスメントの区別はつけにくいからこの法制化には慎重であるべきだ」といっていることです。それこそ私が言いたいこと。実際のところそうですよ。くりかえしますが、企業社会の現状では、指導、叱正、罵倒、人格誹謗の間は流動的です。境界を越える惰力を防ぐのは、上に述べたような人権の思想を擁した職場の同僚であり、新しい労働組合の営みなのです。現在の多数派従業員の「空気」を問わぬままの、ハラスメントを解決する社内機関の役割は限られているように思われます。

Ⅳ 状況の改善のためになにができるか

働きすぎ、過労死・過労自殺、ハラスメントの頻発する状況の改善のためになにができるでしょうか。 重層的な要因をみすえた多方面からの営みが大切であることはいうまでもありません。やはり、まずは長時間労働のまともな法的規制が不可欠です。残業の罰則つき法的限度を設定する。働き方改革の年720時間、ときに月100時間未満なんかはとてもその名に値しません。裁量労働制の拡大や残業ゼロの「高プロ」の導入など、年104日の休日保障(これは1年の土日の日数と同じです)があっても絶対にNOです。大切なのはインターバル規制でしょう。日本の労使関係では、かならず労働時間を減らせば今の仕事量をどうするかという議論になり、組合はこの議論に巻き込まれます。そんなことは知ったことではない、ワーク・ライフ・バランス! 人間の健康な生活には、退勤から次の出勤まで少なくとも11時間が必要だ、でなければ睡眠時間が不十分になる、そう主張する市民運動を組織し、企業の外から押しつけるのです。時短には案外、この企業社会の論理を飛び超えた施策が現実的な方法ではないかと思うのです。

職場ではノルマや残業や休暇について、ワーク・アンド・ライフバランスを重視するノンエリート労働者が発言権を高める労使関係の構築が課題です。くわしくは、著書『労働組合運動とはなにか』などを読んでいただければ幸いです。

最後に、パワハラに対する基本的な対策については、もういちど資料3をみてください。Y軸を左に、X軸を下に! つまり進んでいる「傾向」に逆転をかけることです。内容的には、ひとつには労働者の雇い方、働かせ方、支払い方について公的な規制を強めること、つまり非合法領域を拡大すること、いまひとつには、労働条件決定の個人処遇に連帯的な規制を対置して、組合が個人の受難にどこまでも寄り添うことにほかなりません。過労死防止法案には賛成するけれども、自分の会社の過労死については知らないというような労働組合では困りますね。しかし残念ながらそういう組合が多いわけです。そして組合活動を革新するためには、働きすぎや長時間労働の受容(自発であれ強制であれ!)を払拭する新しい労働者の思想性を、40年の過労死・過労自殺の痛恨の歴史からわがものとしてほしいものです。

注:エッセイ欄への発表になっていますが、これは研究会「職場の人権」2017年12月2日例会で報告され、会誌『職場の人権』102号(2018年4月刊)に収録されたものの再録です